品牌智造

第一作者:杨利利

通讯作者:刘杰、钟澄

通讯单位:天津大学

Doi:10.1016/j.mtchem.2025.102989

【全文速览】

硅(Si)由于具有高理论容量、低操作电位和天然丰度等优点而获得了广泛的关注,使其成为替代传统石墨负极的主要候选者。然而,由于体积膨胀和导电性差,其商业化应用面临重大挑战。在这项研究中,我们通过简单的CVD方法将纳米Si均匀地沉积在分级碳框架上,合成了一种特殊的硅碳复合材料。随后,还通过CVD方法进行了碳包覆过程。NCF-Si@C复合材料由于其高度的介孔碳框架,提供了大的比表面积和丰富的活性位点,从而表现出增强的储锂能力。此外,疏松的层状结构扩大了空隙空间,有效地容纳了纳米硅中的体积变化,同时促进了锂离子的有效传输。NCF-Si@C负极结合了内部的碳骨架和外部的碳涂层,在0.5 C下循环100次后,可逆容量为729.5 mAh g‒1,并且保持了62.2%的相对较高的容量保持率,表现出优异的循环稳定性。与NCM811正极材料组成的全电池也表现出优异的性能。

【本文亮点】

(1) 通过在水相体系中的自组装反应,构建了一种分层结构的碳骨架材料。

(2) 通过简单的CVD方法将纳米Si沉积在分级碳框架上合成了一种特殊的硅碳复合材料。

(3) 疏松的层状结构具有较大的空隙,可以缓冲Si的体积变化,并为锂离子的存储提供更多的活性位点。

(4) 制备的Si/C负极表现出优异的锂离子扩散动力学和出色的循环稳定性。

【图文解析】

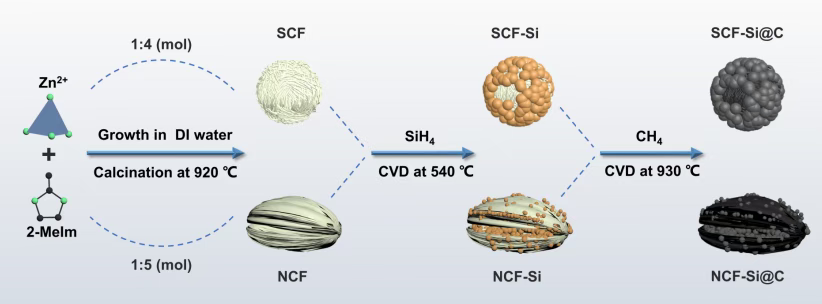

图1. SCF-Si@C和NCF-Si@C复合材料的合成过程示意图。

硅碳复合材料的合成过程如图1所示,主要包括碳骨架的制备、纳米Si的沉积和碳包覆。简而言之,该碳骨架前驱体是由二水合乙酸锌和2-甲基咪唑(2-MeIm)在去离子水(DI)中制备而成。由于二水合乙酸锌和2-甲基咪唑的摩尔比不同,将两种原料溶解在去离子水中,通过自组装生长成不同的三维结构。在Ar气中升温至920 °C煅烧后,分别形成球状碳骨架(SCF)和鸟巢状碳骨架(NCF)。随后,以获得的碳骨架为载体,SiH4为Si源气体,采用CVD法在540 °C下沉积纳米Si。最后,将沉积纳米Si后的产物通过CH4热解进行碳包覆,形成SCF-Si@C和NCF-Si@C复合材料。

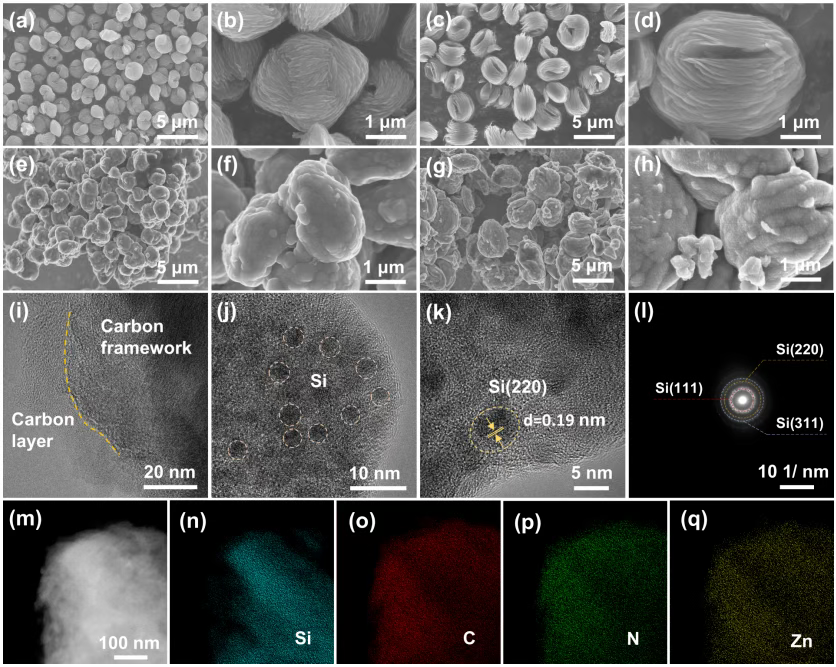

图2. (a, b) SCF和(c, d) NCF的SEM图,(e, f)SCF-Si@C和(g, h)NCF-Si@C的SEM图;(i-l) NCF-Si@C的TEM图及(m-q)元素分布图。

通过SEM对样品的详细形貌和结构特征进行了研究。如图2a,b所示,制备的SCF碳骨架呈现类似球形形貌,直径大小约为2.1 μm,是由紧密排列的碳纳米片组装而成。不同的是,NCF碳骨架由不规则的碳层叠加而成(图2c,d),粒径约为3.4 μm,且分布均匀,并呈现出松散的多级层状结构。碳包覆后的SCF-Si@C呈现出近似球形的形貌特征,表面较为光滑。相比之下,NCF-Si@C复合材料较好地保持了原始材料的形貌特征,其层状结构在碳包覆后仍清晰可辨。此外,TEM图像进一步揭示了NCF-Si@C复合材料的微观结构,如图2i-l所示,NCF-Si@C颗粒边缘呈现明显的界面,表明纳米硅颗粒被外部无定形碳层均匀包覆,平均直径为3.5 nm的纳米硅颗粒均匀分布在NCF碳骨架中。通过HRTEM图像可清晰观察到晶体硅的(220)晶面,其晶面间距为0.19 nm。此外,选区电子衍射(SAED)图像显示三个衍射环分别对应于硅的(111)、(220)和(311)晶面,进一步证实了纳米硅的存在及其均匀分布。图2m-q展示了NCF-Si@C复合材料的EDS图像和相应的Si、C、N和Zn元素面分布图。结果表明,硅纳米粒子均匀地分布在N掺杂的NCF碳基体中。此外,Zn元素的存在,表明经过高温碳化后碳基体上仍残留着少量Zn原子。

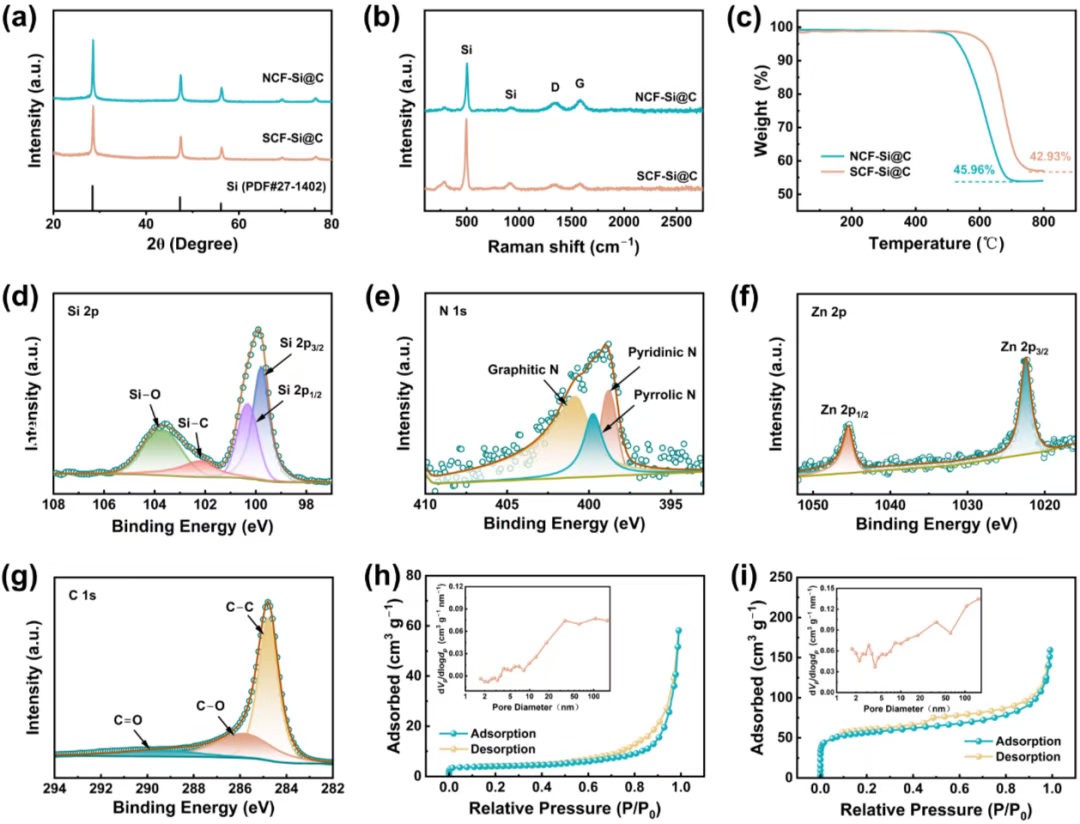

图3. SCF-Si@C和NCF-Si@C的(a) XRD图谱,(b)Raman谱,(c) TGA,(d-g)XPS谱和(h, i)N2吸脱附曲线。

采用XRD对SCF-Si@C和NCF-Si@C两种复合材料的晶态结构进行了分析,如图3a所示,在2θ = 28.4°、47.3°和56.1°处观察到的典型衍射峰分别对应于晶体硅的(111)、(220)和(311)晶面。拉曼光谱显示,在504 cm‒1和924 cm‒1附近的特征峰代表晶体硅的衍射峰。此外,大约在1338 cm‒1和1584 cm‒1处的两个宽峰分别代表无序带(D带)和石墨带(G带)。此外,热重分析曲线评估了两种复合材料中的硅和碳的含量,结果表明,SCF-Si@C和NCF-Si@C复合材料中碳质量分数分别为42.93%和45.96%。采用XPS进一步分析复合材料的价键结构,如图3d-g展示了Si 2p、N 1s、Zn 2p以及C 1s的XPS精细谱。为了分析制备的碳骨架的孔隙结构特征,进行了N2吸脱附测试。如图3h,i所示,两种碳骨架均表现出IV型吸脱附等温线特征,并呈现H3型回滞环,表明所制备的碳骨架具有典型的多孔结构特征。然而,两种碳骨架的BET比表面积存在显著差异,其中NCF具有更大的比表面积和独特的层状结构,这为硅纳米颗粒在碳骨架内部的均匀沉积提供了有利条件。

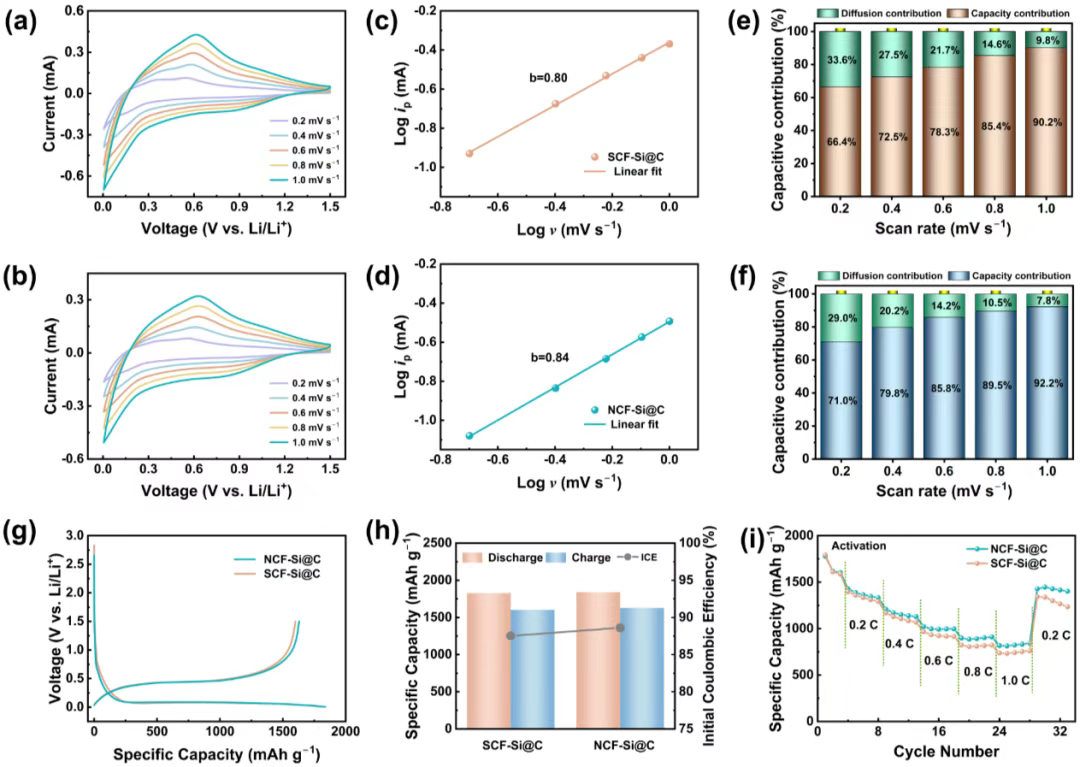

图4. 不同扫速下 (a) SCF-Si@C和(b)NCF-Si@C 的 CV 曲线;(c) SCF-Si@C和(d)NCF-Si@C的阳极峰电流随扫描速率变化的对数图;(e) SCF-Si@C和(f)NCF-Si@C在不同扫描速率下的电容贡献率;SCF-Si@C和NCF-Si@C的(g)电压曲线,(h)比容量和ICE以及(i)倍率。

为了探究SCF-Si@C和NCF-Si@C复合材料的锂存储机制,在不同扫描速率下进行了CV测试,如图4a,b所示。通过绘制氧化峰峰值电流(ip)和与扫描速率(v)的双对数关系图并进行线性拟合(图4c,d),SCF-Si@C和NCF-Si@C电极氧化峰的b值分别为0.80和0.84,表明所制备的两种电极材料的电化学反应过程具有典型的赝电容特性。图4e,f展示了SCF-Si@C和NCF-Si@C在不同扫描速率下的电容贡献率和扩散贡献率。当扫描速率从0.2 mV s‒1增加到1.0 mV s‒1时,NCF-Si@C电极的电容贡献率从最初的71.0%增加到92.2%,高于SCF-Si@C电极。这表明NCF-Si@C电极中的电荷主要来源于赝电容过程,有利于电荷的快速存储和电化学性能的提升。为了研究不同碳骨架结构对复合材料电化学性能的影响,采用半电池体系在0.05 C(1 C = 2000 mA g‒1)的小电流密度下进行了恒流充放电测试。如图4g所示,SCF-Si@C和NCF-Si@C电极的首次充放电曲线均呈现出两个电压平台,初始放电比容量分别为1828.6 mAh g‒1和1838.8 mAh g‒1,首次库伦效率分别为87.5%和88.6%。同时,图4h直观地展示了两种电极的首次充放电比容量以及首次库伦效率。如图4i所示,当电流密度从0.2 C增加到1.0 C时,NCF-Si@C电极的放电比容量明显高于SCF-Si@C电极,表明以层状碳骨架为载体的NCF-Si@C电极具有优异的倍率性能。

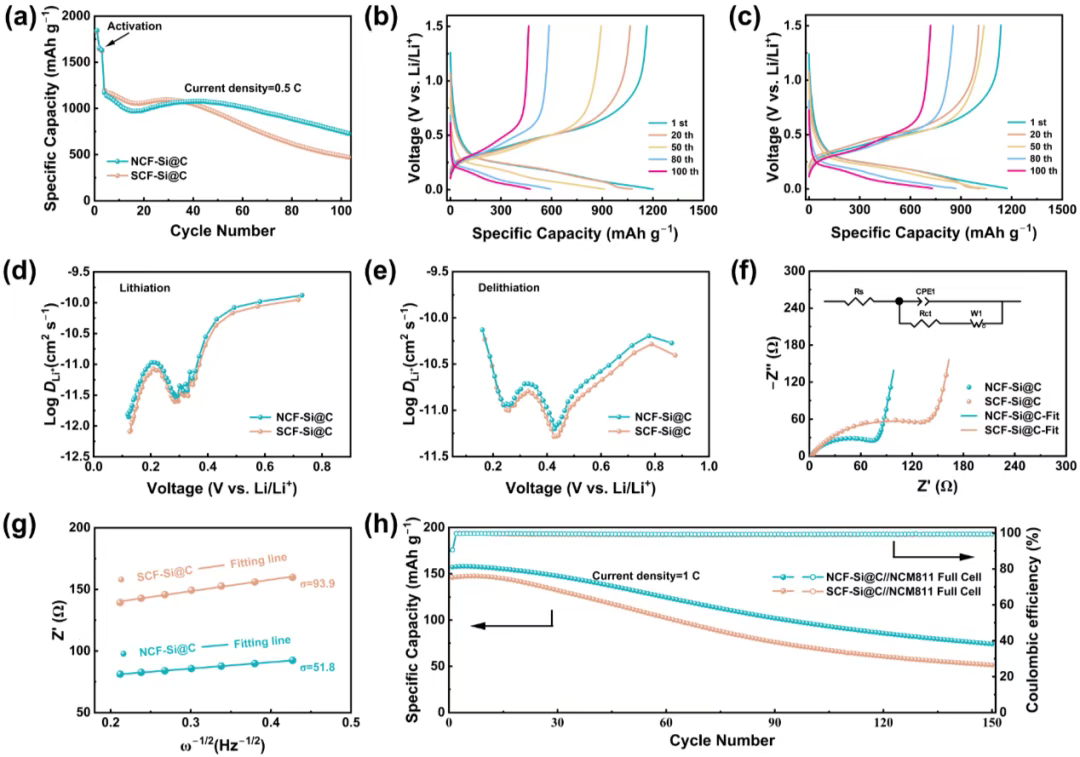

图5. SCF-Si@C和NCF-Si@C的(a) 循环曲线,(b, c)不同循环次数下的充放电曲线,(d, e)GITT测试下锂离子扩散系数与电压的关系,(f)EIS,(g)Z′-ω1/2图以及(h)全电池循环曲线。

此外,在0.5 C的电流密度下对SCF-Si@C和NCF-Si@C电极进行了循环性能测试,如图5a所示。NCF-Si@C电极在循环100次后的可逆比容量高达729.5 mAh g‒1,容量保持率为62.2%,其稳定的循环性能主要归因于其稳定的多级层状碳骨架结构,为纳米Si的体积膨胀提供了一定的缓冲空间,从而有效缓解了电极在循环过程中产生的机械应力,并保持了稳定的SEI,因此显著减缓了活性锂的不可逆损失。为了进一步探究容量衰减机制,对比分析了两个电极在不同循环周期内的充放电曲线演变规律,如图5b,c所示。恒电流间歇滴定技术(GITT)测试结果显示NCF-Si@C的Li+扩散系数远高于SCF-Si@C,充分证实了多级层状碳骨架结构在锂离子传输动力学方面的显著优势。如图5f,g所示,SCF-Si@C与NCF-Si@C电极电荷转移电阻分别为136.8 Ω和65.4 Ω,且NCF-Si@C电极的Warburg因子显著低于SCF-Si@C电极,证实层状碳骨架协同碳包覆层可优化电子导电性与锂离子传输动力,有效降低了界面阻抗,进一步增强了电极反应动力学性能。图5h展示了全电池在1 C下的长循环性能。测试结果表明,NCF-Si@C//NCM811表现出更稳定的循环性能,在循环150次后保持74.2 mAh g‒1的可逆比容量,这归功NCF-Si@C负极独特的层状碳骨架,保证了循环过程中电极结构的完整性以及锂离子的可逆输运。

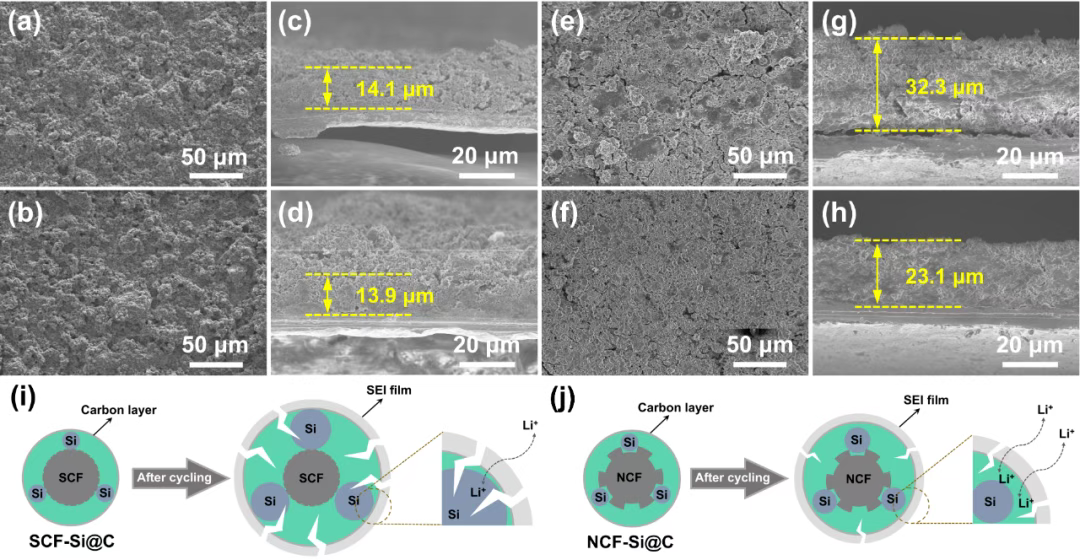

图6. (a)SCF-Si@C和(b)NCF-Si@C循环前的电极表面SEM图;(c)SCF-Si@C和(d)NCF-Si@C循环前的电极截面SEM图;(e)SCF-Si@C和(f)NCF-Si@C循环后的电极表面SEM图,(g)SCF-Si@C和(h)NCF-Si@C循环后的电极截面SEM图;(i)SCF-Si@C和(j) NCF-Si@C负极在循环过程中的体积变化和锂离子传输示意图。

最后,利用SEM研究了两种电极循环前后的结构变化。100次循环后,NCF-Si@C电极能够保持完整性,而SCF-Si@C电极中则容易观察到明显的裂纹和破坏的微结构。由循环前后截面厚度可知,NCF-Si@C电极的体积膨胀率较小,为66.2%。相比之下,SCF-Si@C电极体积变化率为129.1%,并出现活性物质与集流体分离的现象。SCF-Si@C和NCF-Si@C在循环过程中的结构演变过程如图6i,j表示。由于SCF-Si@C电极对应的碳骨架结构致密且孔隙率不足,负载于其表面的纳米硅在充放电过程中的体积膨胀无法得到有效缓冲,导致材料开裂并形成较厚的SEI,从而阻碍了锂离子的快速传输。相比之下,多级层状碳骨架有利于纳米硅颗粒的嵌入式沉积,同时为纳米硅颗粒的体积变化提供充足的缓冲空间,从而有效缓解了体积膨胀应力,同时显著提升NCF-Si@C负极材料的锂离子传输能力,从而表现出稳定的循环性能。

【总结与展望】

综上所述,我们合成了一种分层的碳框架,并通过CVD将纳米Si均匀地沉积到碳框架上,成功地制备了独特结构的硅碳复合材料。碳框架的分级层状结构容纳了纳米Si在循环过程中的体积膨胀,同时也为锂离子存储提供了丰富的活性位点,促进了锂离子的传输,从而增强了扩散动力学。得益于内部碳骨架和外部碳层之间的协同效应,所制备的NCF-Si@C复合材料表现出优异的储锂性能和出色的循环稳定性,在100次循环后仍保持729.5 mAh g−1的高可逆比容量。在N/P比为1.1下组装成的全电池在1 C下表现出超过150次的稳定循环。本研究为合成具有长循环稳定性的高容量硅碳复合负极提供了一种有效的方法。

【文献信息】

Lili Yang, Runfeng Song, Dan Lv, Mingtao Ding, Siyu Zhang, Jie Liu, Wenbin Hu, Cheng Zhong, A hierarchical carbon framework-derived Si/C composite for advanced lithium-ion batteries. Materials Today Chemistry, 48 (2025) 102989. https://doi.org/10.1016/j.mtchem.2025.102989

【作者简介】

钟澄教授:天津大学材料科学与工程学院教授、博导。国家杰出青年科学基金获得者,国家“万人计划”青年拔尖人才,国家优秀青年科学基金获得者,英国皇家化学学会会士,入选2021–2024年度全球“高被引科学家”名单。目前主要研究方向为电化学冶金和电池电化学。在Nature Energy、Nature Reviews Materials、Nature Communications、Chemical Reviews、Chemical Society Reviews、Advanced Materials、Angewandte Chemie International Edition等国际知名刊物发表SCI收录论文200余篇。编著中英文专著/教材 4部,担任国际电化学能源科学研究院终身理事(Board Committee Member of the International Academy of Electrochemical Energy Science)、Carbon Energy和Frontiers in Chemistry副主编以及物理化学学报高级编委,微信:keyanlun。

来源:能源学人