扭矩泰坦

【研究背景】

间歇性可再生能源的整合亟需发展可持续的电能存储系统。与锂离子电池相比,钠离子电池由于钠资源丰富和成本较低的特性,在大规模可再生能源电网应用中展现出更广阔的潜力。为满足能源系统对快速能量输入输出的要求,构建具备快速充放电能力的系统显得尤为关键。然而,如何实现具有快速充放电性能的钠离子电池仍是一个重大挑战。此外,首次库伦效率(ICE)偏低也制约了其商业化推广。目前尚未出现能够同时实现快速充电和接近100%ICE的钠离子电池。因此,从原子层面设计基于多相电化学动力学过程相关研究是当前该领域的研究热点与难点。

【工作介绍】

近日,大连理工大学胡方圆教授针对钠离子电池中离子传输动力学缓慢问题,提出了液态单原子加速离子脱溶策略,创制了液态单原子团簇材料,加快了Na+脱溶速率,促进了界面快速传输,揭示了液态原子结构与降低界面电化学反应势垒的构效关系,阐明了液态原子加速离子传输且减少副反应发生的相关机制。此外,为了实时探究液态金属在充放电过程中的动态演变规律,将光纤布拉格光栅传感器电解池,赋予原位电解池具备力学传感的功能,可解耦传感器信号以原位探究液态单原子团簇材料在工况下的微形变和微应力变化情况。该项研究以“Solid−Liquid Metal Single-Atom Clusters for Ultrafast Kinetics in Fast-Charging Na-Ion Batteries”为题发表在能源领域国际知名期刊Journal of the American Chemical Society上,被期刊遴选为Supplementary Cover,大连理工大学博士生金鑫为该论文的第一作者,胡方圆教授为通讯作者。

在电化学过程中通过液态单原子团簇降低界面电化学反应势垒,实现离子在多相系统中的快速传输。此外,液态单原子团簇衍生出含液态组分的SEI层中实现~100%的ICE(液态金属特性),同时最小化了钠离子的脱溶剂化势垒。此外,构筑了3.0 Ah级圆柱电池,其在3 A的条件下循环300圈后容量保持率为90%。Ah级软包电池在1 C条件下循环700圈后容量保持率为93.1%。同时,在快充性能方面,在10 C条件下,可在8 min内将电池充满电。

【图文导读】

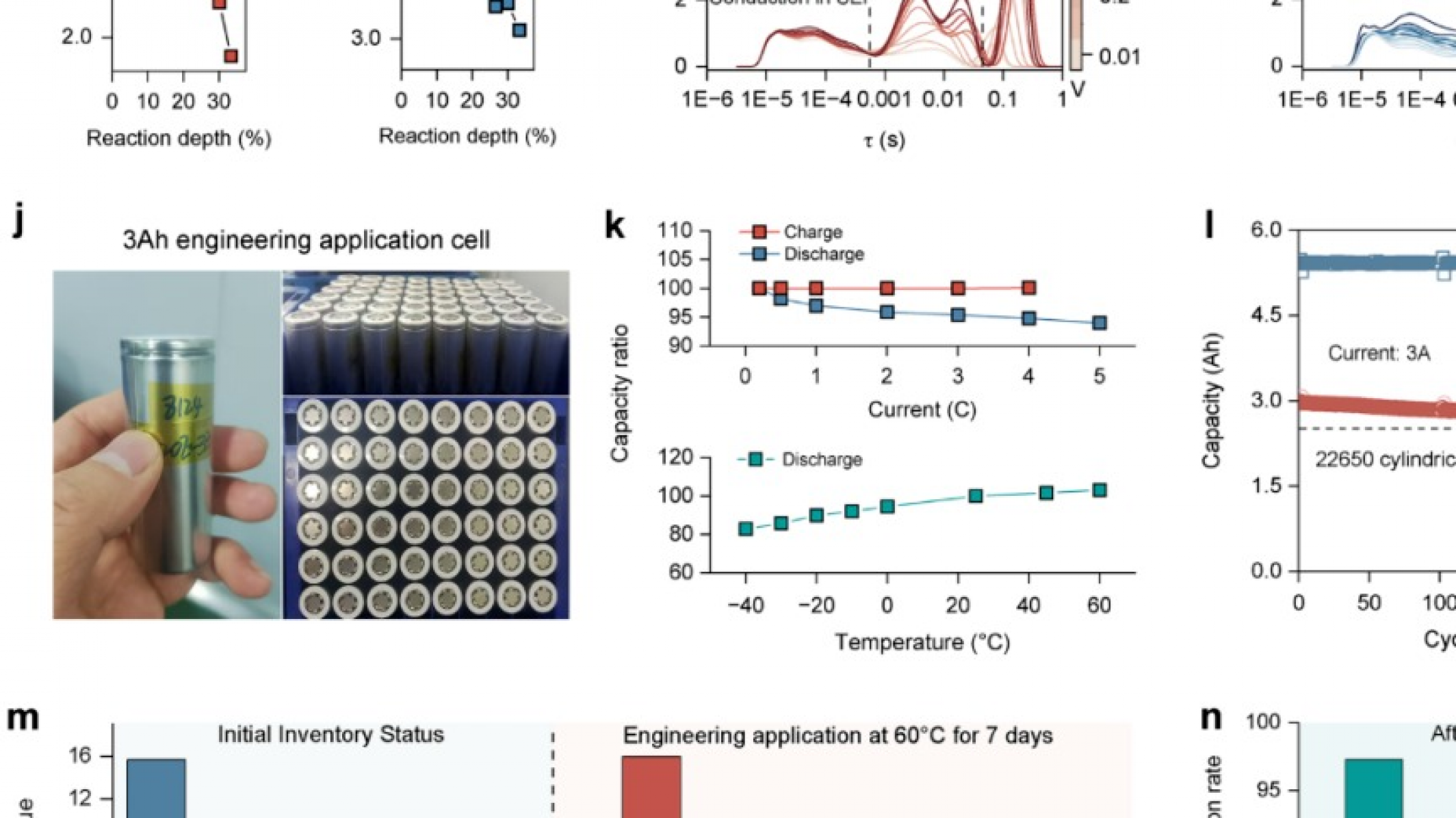

为了证明液态单原子团簇对Na+脱溶剂化的促进作用,采用分子动力学(MD)模拟分析了SEI层中Na+溶剂化结构。在该体系中,NaGaO2成分在脱溶过程中的配位数为2.35,Na2O成分和NaF成分的配位数分别为3.22和3.44(图1a)。将三个SEI层成分对比可知,NaGaO2配位数最低。因此,在Na+进入SEI层扩散之前,具有较低溶剂配位的NaGaO2更易实现Na+脱溶剂化,从而提高离子在电极界面层附近的传输速率。此外,MD模拟计算证明了不同SEI层对Na+吸附行为的影响,发现NaGaO2成分对Na+吸附能最强,利于促进SEI层实现Na+快速脱溶过程(图1b)。此外,在形成含有NaGaO2成分的SEI层后,电极材料的倍率性能提高了1倍(图1c)。

图1. 电化学性能表征。(a)NaGaO2、NaF和Na2O的Na+的配位数对比图。(b)不同SEI层Na+吸附能和脱溶剂化能对比图。(c)不同材料的电化学倍率性能图。(d)不同液态原子含量的扣式电池ICE值(图中数值为有机物含量比例)。(e)不同液态原子含量比例的充放电曲线图及(f)电化学曲线放大图。(g)首圈中还原过程的RSEI和Rct值变化趋势图(主要SEI层形成过程是在初始循环内0.01~1.0V还原过程)。(h)充电过程和(i)放电过程的材料DRT拟合结果图。(j)22650圆柱电池照片。(k)22650圆柱电池在不同电流和温度下放电/充电容量比图。(l)3 Ah级圆柱形电池在3 A电流下循环性能图。(m)圆柱电池关键参数的室温与高温稳定性对比图。(n)在高温下7天后的圆柱形电池参数恢复率对比图。

ICE数值可反映出形成SEI层的反应势垒,高ICE值代表电解质消耗低、钠源利用率高。如图1d所示,随着液态原子数增加,ICE从50.72%增加到71.85%,最终达到105.85%的平均水平。ICE数值变化表明,液态单原子团簇可以减少副反应中Na+的损失,有助于Na+在最低反应势垒处形成SEI层。为了研究储钠的充放电行为,电化学充放电曲线如图1e所示,含液态原子的电极材料在2.5~2.6 V左右的电位曲线上诱导出了一个平台区域,且差分电容图(dQ/dV)结果表明,电极材料在充电后立即出现了明显的氧化还原峰,这说明了电极材料通过电位缓冲平台区保证了高的ICE(图1f)。此外,在SEI层形成的第一次放电过程中(0.01~1.0 V),Rct和RSEI值保持下降趋势,表明了SEI的增长不会降低界面电荷转移速率和Na+传输速率(图1g)。为了说明离子传输的动力学过程,通过松弛时间(DRT)图像进行了分析(图1h),离子传输动力学主要有3个过程,可分为Na+在SEI层中Na+扩散过程(~10-4 s)、SEI层中Na+脱溶剂化过程(~10-3-10-1 s)和镀钠(~10-1-100 s)过程。在放电过程中Na+脱溶阻抗降低,说明SEI层提高了Na+的脱溶速率。DRT结果证明了Na+通过SEI层的传输速度快,并且存在低的脱溶势垒,这说明了含NaGaO2组分的SEI层促进了Na+的电化学传输速率。

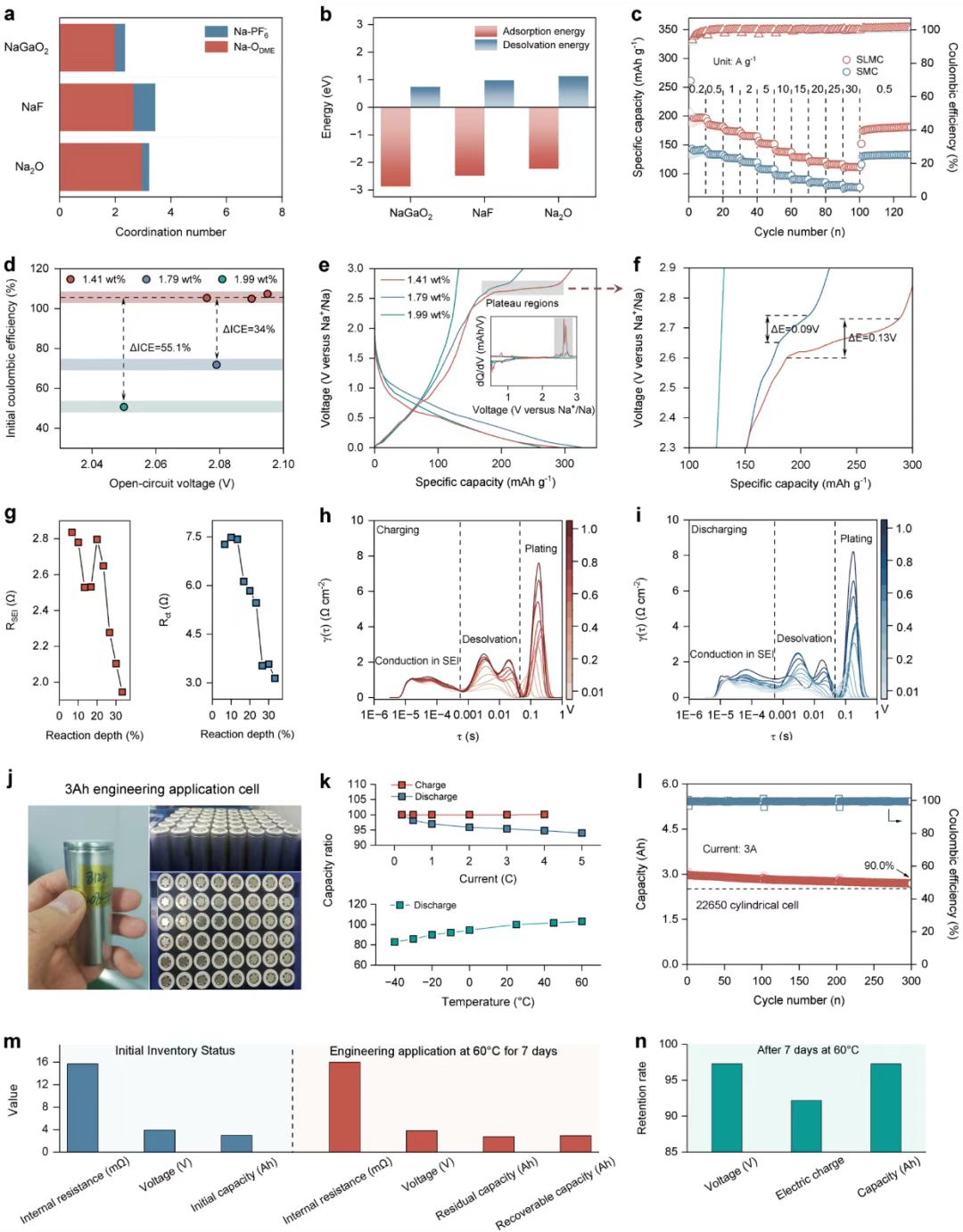

除了动力学性能以外,SEI层的机械性能也非常重要。为了观察SEI层在不同电压下的形态变化,我们使用了原子力显微镜(AFM)进行测试(图2a、b),NaGaO2中液态组分的形态差异说明SEI层在循环后具有流动性,典型的力-位移曲线如图2c、d所示,SEI层表现出了良好的可逆弹性变形能力,说明了液态原子提供了较强的机械性能,可逆形变的压痕深度达到电极材料的~100 nm,而无NaGaO2的SEI层则表现为弹塑性变形,弹性回复率较低。如图2e、f所示,在0.01~1.0 V范围内,不同SEI层的弹性回复率百分比不同,0.01~1.0 V的还原过程是首圈SEI层形成的主要阶段,SEI的平均弹性回复率分别为18.28%、30.02%、29.76%和31.94%,而相应的普通SEI层弹性回复率分别为9.15%、11.82%、12.41%和17.14%。结果表明,具有NaGaO2的SEI层具有较高的弹性回复率。此外,我们在首圈循环中测量了SEI层在0.25 V、0.5 V、0.75 V和1.0 V下的杨氏模量和硬度来测试力学性能(图2g、h)。结果表明,与普通SEI相比,具有NaGaO2的SEI层在不同电压下具有更高的平均杨氏模量和高的平均硬度。这表明在SEI层形成的过程中,NaGaO2具有更强的力学性能。

图2. 电极材料中SEI层力学性能。电极在首圈循环到(a)0.1 V和(b)2.5 V时SEI层中液态金属的原子力显微镜(AFM)图像(材料来自首圈循环后的电极)。(c)含液态金属的负极材料和(d)不含液态金属的负极材料在首圈循环后的力-位移曲线。(e)含液态金属的负极材料和(f)不含液态金属的负极材料在0.01~1.0 V内SEI层的平均弹性恢复率。(g)在首圈循环到0.25 V、0.5 V、0.75 V和1.0 V时材料的SEI模量(阴影部分为95%置信区间)。(h)在首圈循环到0.25 V、0.5 V、0.75 V和1.0 V时材料的SEI硬度(阴影部分为95%置信区间)。

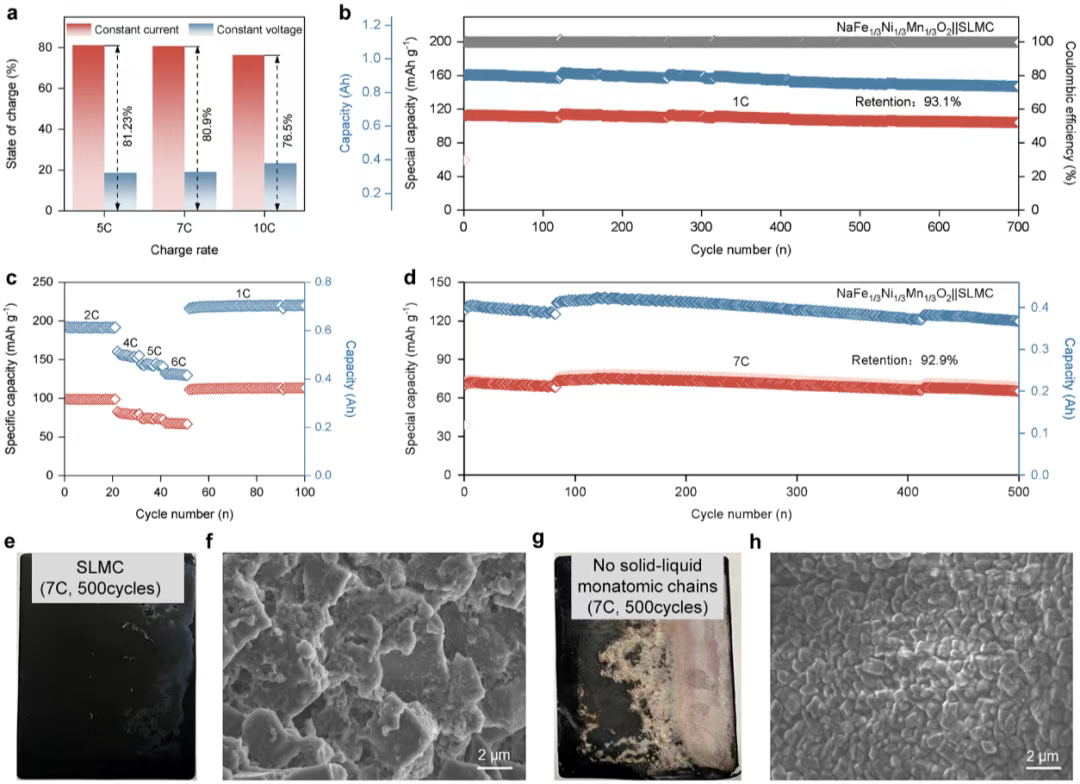

为了验证材料的快速充放电性能,我们组装了Ah级的软包电池。采用恒流(CC)-恒压(CV)充电方法对电池进行了测试,在CC过程中,电池在5 C、7 C和10 C电流下分别达到了81.23%、80.9%和76.5%的容量(图3a),表现出优异的快速充电能力。此外,软包电池在1 C条件下循环700圈后容量保持率为93.1%(图3b)。如图3c所示,软包电池在5 C条件下具有200.62 Wh kg-1的高能量密度(基于活性物质质量)。NaFe1/3Ni1/3Mn1/3O2||SLMC软包电池在7 C条件下的能量密度为195.6 Wh kg-1,循环500圈后容量保持率为92.9%(图3d)。为了证明此材料能够在充放电过程中改善析钠,我们进一步研究了在7 C电流下循环500次后负极的形貌和结构。如图3e-h所示,商业化电极片的表面出现了厚的银灰色沉积,而含液态单原子团簇的负极材料则没有这种沉积。未改性的负极材料在扫描电镜(SEM)下呈现钠金属的微观结构,而含液态金属的负极保留了初始负极材料的微观结构。在快速充放电过程中,负极析钠会带来安全隐患,导致不可逆的钠消耗,降低充放电速率。因此,预防析钠证明了液态金属材料在快充电池中的优势。

图3. 液态金属单原子团簇材料的快速充放电能力。(a)快速充电的恒流(CC)-恒压(CV)测试。(b)NaFe1/3Ni1/3Mn1/3O2||SLMC软包电池在1 C条件下的循环性能。(c)不同电流下软包电池的倍率性能。(d)NaFe1/3Ni1/3Mn1/3O2||SLMC软包电池在7 C条件下的循环性能。(e,f)含液态金属的材料在7 C条件下循环500圈后的扫描电子显微镜(SEM)图像。(g,h)不含液态金属的材料在7 C条件下循环500圈后的SEM图像。

【工作总结】

该工作提出了一种液态单原子团簇降低界面电化学反应势垒的新策略,从而加速了离子脱溶速率,在电极表面构筑了具有快速脱溶剂化的SEI层,同时加快了Na+在SEI层中传输动力学过程。基于该材料组装的器件具有优异的倍率性能,即在10 C条件下可在8分钟内充满电。此外,构筑出3 Ah的22650圆柱,在3 A条件下循环300圈后容量保持率为90%。软包电池在7 C下能量密度为195.6 Wh/kg(基于活性物质质量),且在7 C条件下循环500圈后容量保持率为90.2%。

【作者简介】

胡方圆,大连理工大学教授/博导,材料学院副院长。主要从事芳杂环高分子基电化学能源材料及器件构筑,探究其在超级电容器、锂/钠二次电池、固态电池中的应用研究。主持教育部中央高校青年教师科研创新能力支持项目、国家优青项目等。担任中国宇航学会临近空间产业工作委员会委员、中国电工技术学会储能系统与装备专业委员会委员;担任Int. J. Extreme Manuf.、InfoMat、SusMat、Carbon Energy等学术期刊编委/青年编委。在能源材料领域和交叉学科期刊如J. Am. Chem. Soc.(封面)、Adv. Mater.、Angew. Chem. Int. Ed.(热点论文)、Nat. Commun.、Energy Environ. Sci.(封面)、Adv. Energy Mater.(封面)、eScience(ESI高被引)等发表学术论文120余篇,授权国际/国内发明专利30余项,主编教育部高等学校材料类专业教学指导委员会规划教材1部。获中国首届新时代青年先锋奖、大连市自然科学奖一等奖(排1)、辽宁青年科技奖、中国材料研究学会高分子材料与工程青年科技奖、辽宁省“兴辽英才计划”、大连市杰出青年科技人才等荣誉。

金鑫,大连理工大学材料科学与工程学院博士研究生,主要研究方向为钠离子电池电化学性能研究,在本科、硕士、博士期间均获国家奖学金等荣誉,入选首届青年人才托举工程博士生专项计划。以第一/共一作者在J. Am. Chem. Soc.(封面论文)、Adv. Mater.、Energy Environ. Sci.(封面论文)等期刊发表学术论文5篇,在Nat. Commun.、Angew. Chem. Int. Ed.等期刊共参与发表论文28篇。