扭矩泰坦

【研究背景】

水系锌离子电池因其高离子导电性、低成本、高安全性和易于组装等优势,在大规模储能和低成本应用中展现出广阔前景。然而,锌金属负极在实际应用中仍面临枝晶生长、析氢反应、腐蚀和表面钝化等问题,严重制约其进一步发展。这些问题的根源在于电极/电解液界面处的动力学失衡。理想情况下,锌的电沉积过程需要离子传输与界面电荷转移两个关键步骤协同进行。然而,在实际工况下,负极表面存在的微观粗糙度或突起会导致局部电场集中,显著加速该处的电荷转移,而Zn2+在电解液中的质量传输速率相对缓慢。这种动力学上的失配导致界面附近出现“离子饥饿区”,即Zn2+的消耗速度远大于补充速度。离子饥饿会进一步加剧锌的不均匀沉积,引发枝晶生长,最终导致电池内部短路甚至失效。此外,水性电解液中大量游离水分子在负极界面易发生析氢反应(HER),并促进副产物的生成和积累,造成锌腐蚀和表面钝化,进一步降低了锌负极的可逆性和循环寿命。尽管电解液添加剂可通过吸附在电极表面调节双电层结构、延缓电荷传递动力学,从而改善锌沉积行为,但传统“试错式”筛选方法效率低下且缺乏理论指导,亟需建立理论支撑的高效添加剂设计与筛选新策略。

【工作介绍】

近日,中南大学周江教授、西安交通大学刘洋洋特聘研究员等提出了一种数据驱动机器学习的策略,用于高效筛选高性能电解液添加剂,显著提升了锌金属负极的循环稳定性和界面可逆性。通过建立最高占据分子轨道(HOMO)能级与添加剂性能之间的构效关系,研究团队训练了可解释的Adaptive Boosting (AdaBoost) 机器学习模型,成功预测出一系列吡啶衍生物的HOMO能级,并筛选出具有最高HOMO能级的4-二甲氨基吡啶(DMAP)作为最优添加剂。DMAP分子凭借强给电子能力,可在锌金属表面发生化学吸附,重构锌/电解液界面双电层结构,延缓Zn2+还原动力学,促进离子传输与沉积过程的动力学平衡,从而有效抑制枝晶生长和副反应。实验结果表明,基于DMAP改性电解液的Zn|Zn对称电池可实现超过3000小时的循环寿命,Zn|Cu半电池在1600次循环中平均库伦效率高达99.85%。匹配NaV3O8·1.5H2O正极材料组装的0.3 Ah 软包电池在0.1 A g-1的倍率下稳定循环超过70天,容量保持率达73%,组装的软包电池组还可成功驱动机器狗稳定运行。该研究实现了材料科学与数据科学的深度融合,为水系锌电池的电解液设计与界面工程提供了新范式。相关工作以“Data-Driven Additive Discovery with HOMO-Descriptor Enables Durable Aqueous Zinc Batteries via Interfacial Kinetics Engineering”为题,发表于国际著名期刊《Advanced Materials》上。中南大学博士生韩少华为论文第一作者。

【内容表述】

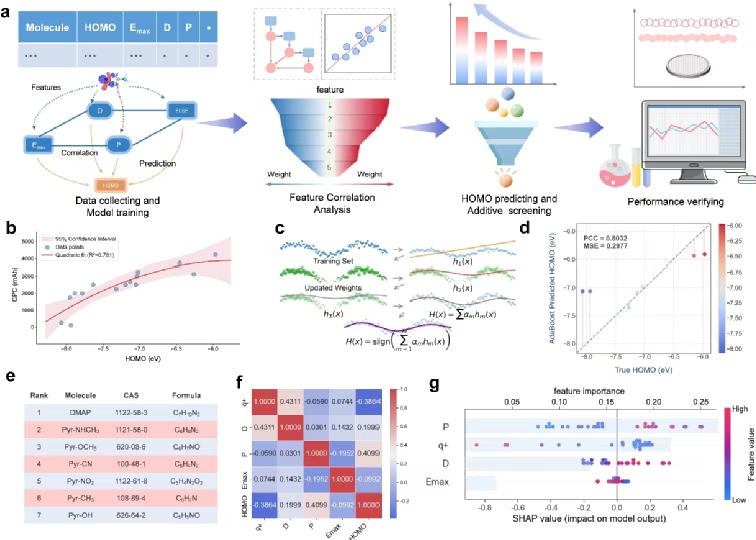

图1 结构-性能关系分析

为实现添加剂的合理设计,首先从文献中收集了30种代表性添加剂分子及其对应的电化学性能数据(Zn|Zn对称电池累计沉积容量,CPC),并采用密度泛函理论(DFT)计算了包括HOMO能在内的8个物理化学描述符。通过统计分析,发现HOMO级能与CPC之间存在显著的正相关性(R2 = 0.781)。HOMO能越高,分子给电子能力越强,越易与锌表面形成牢固的配位键,从而增强吸附并重构双电层,进而改善锌沉积行为。基于此,研究采用AdaBoost集成学习算法构建了HOMO能级的预测模型。该模型以最正原子电荷(q+)、偶极矩(D)、极化率(P)和静电势最大值(Emax)为输入特征,通过迭代训练多个弱学习器并加权集成,最终形成强预测模型。吡啶类分子因其吡啶氮原子具有优异的亲锌性,易于在锌负极表面优先吸附,因此以若干吡啶衍生物作为测试集进行了预测。模型计算的HOMO能级与DFT结果高度吻合,Pearson相关系数(PCC)达0.8032,均方误差(MSE)仅为0.2977。进一步的SHAP分析表明,极化率(P)和最正原子电荷(q+)是影响HOMO能预测的关键特征,表明它们对分子的电子云分布与轨道能级的显著影响。这种DFT 驱动的描述符与可解释的 ML 模型的集成为电解质添加剂设计和锌负极界面调控工程提供了实用合理的框架。

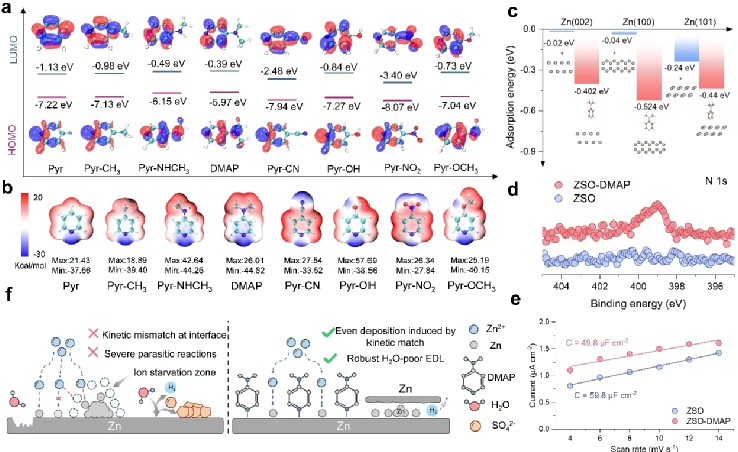

图2 最佳添加剂的预测与表征

对测试集中吡啶衍生物的电子结构与界面吸附行为进行分析发现,DMAP的HOMO能级最高,有利于在锌表面形成稳定的吸附层。静电势分布图进一步证实,DMAP的吡啶氮原子区域具有显著的负电势,是其与锌表面发生配位作用的关键活性位点。吸附能计算表明DMAP分子相比于水分子优先吸附在锌金属表面,进一步的浸泡实验和双电层电容测试、微分电容曲线测试等表征也证明了其吸附行为。电化学性能测试也表明DMAP最能显著提升锌负极的稳定性和可逆性,进而确定其为最佳电解液添加剂。具体而言,DMAP通过吸附在锌表面,钝化成核活性位点并形成调节界面电荷转移动力学的空间屏障。这抑制了局部过快的Zn2+还原,协调离子/电子通量,并诱导均匀的锌沉积过程。

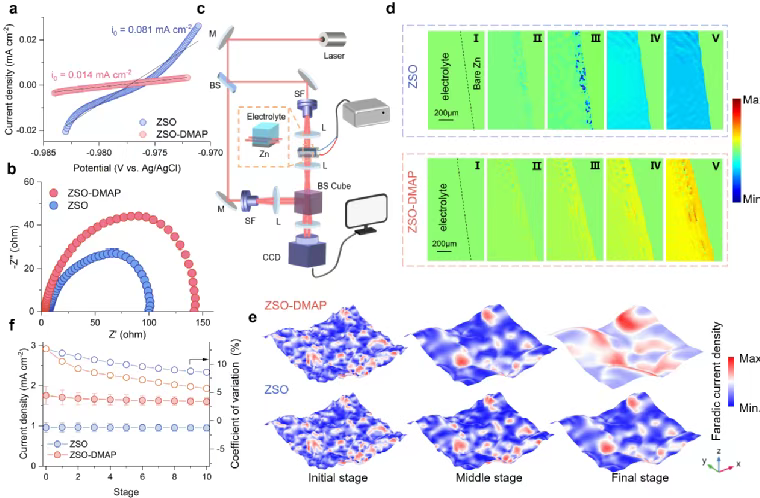

图3 优先吸附作用实现电极/电解液界面处的动力学平衡

线性极化和电化学阻抗测试表明,DMAP的引入显著降低了交换电流密度,增加了电荷转移阻抗,减慢了Zn2+还原动力学,有助于保持Zn2+的传输动力学与电化学还原动力学的匹配。进一步的原位电化学数字全息分析和有限元模拟显示,DMAP可均匀化界面电场和Zn2+浓度分布,避免局部离子耗尽,引导均匀锌沉积。

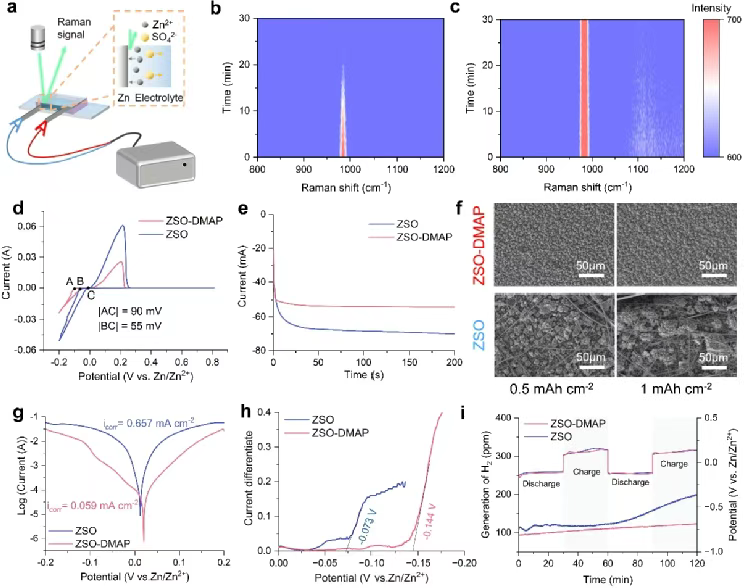

图4 DMAP调控下锌负极的电化学和界面稳定性

原位拉曼光谱进一步证实DMAP调控的双电层可维持界面离子平衡,促进锌的均匀成核与生长。Zn|Cu电池的CV曲线表明DMAP加入后锌成核过电位增大,有助于更细小、均匀的锌成核,Cu基底上锌沉积的SEM分析结果证实这一点。DMAP的另一关键作用在于有效抑制界面副反应。Tafel测试表明其显著提升锌的耐腐蚀性能,微分LSV曲线和差分电化学质谱表明析氢反应被明显抑制。

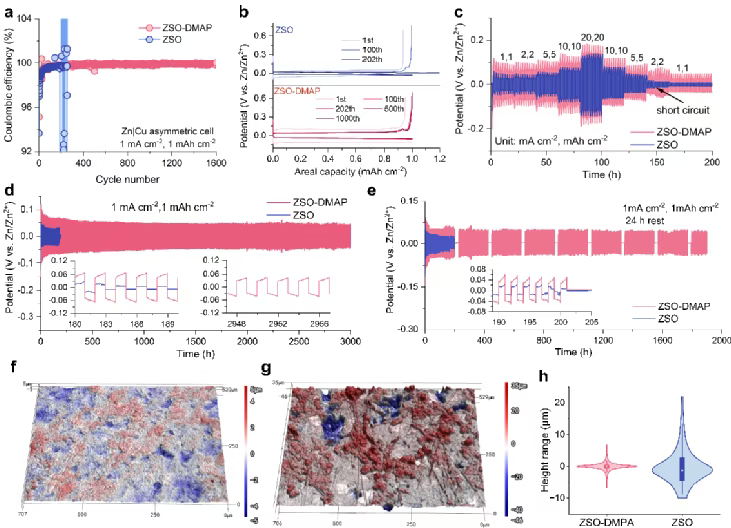

图5 DMAP改性电解液中锌负极的电化学性能

DMAP的引入显著提升了锌负极的电化学性能。Zn|Cu半电池在1 mA cm-2/1 mAh cm-2的测试条件下实现了1600次循环并保持99.85%的平均库伦效率,同样的测试条件下Zn|Zn对称电池能够循环超过3000个小时。进一步的循环-搁置-循环测试条件下的Zn|Zn对称电池也具有明显更长的运行寿命,反映了在实际运行工况下DMAP保护锌负极的有效性。

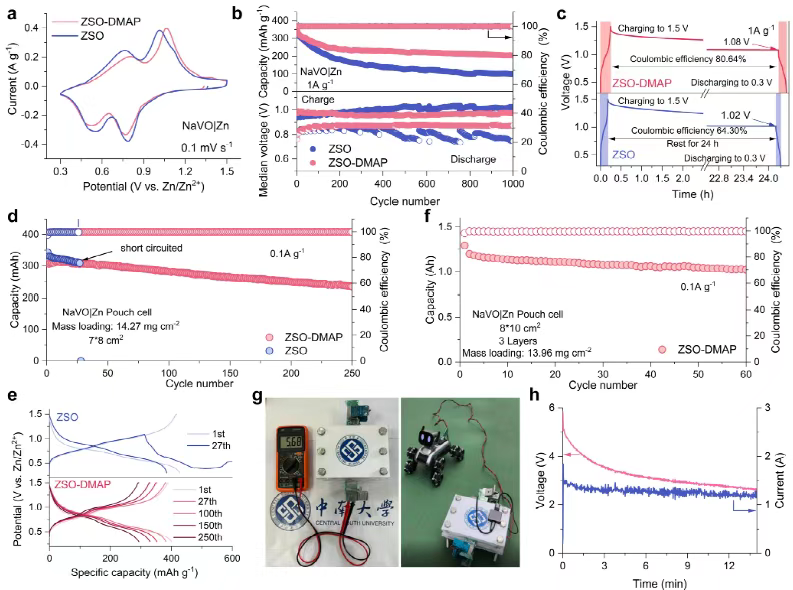

图6 NaV3O8·1.5H2O|Zn全电池的电化学性能及应用验证

为验证DMAP的实际应用价值,组装了NaV3O8·1.5H2O|Zn全电池并进行系统评估。在1 A g-1的长循环中,使用DMAP改性电解液的扣式全电池表现出更高的容量保持率和稳定的中值电压,表明负极侧的副反应受到抑制。自放电测试也进一步证明了DMAP对锌负极的保护效果。高负载(14.27 mg cm-2)的0.3 Ah软包电池在DMAP改性电解液中以0.1 A g-1的倍率循环250次后容量保持率达73.3%,并可稳定运行70天。进一步放大的1.2 Ah软包电池在60次循环中保持79%的容量。

【主要结论】

本研究通过机器学习辅助筛选策略,以HOMO能级为关键描述符,成功筛选出高效电解液添加剂4-二甲氨基吡啶,实现了锌金属负极界面锌离子传输-电化学还原的动力学平衡。添加剂的吸附作用钝化了局部高活性锌成核位点,延缓锌离子在界面处的电荷转移,抑制了局部离子耗竭引发的枝晶生长;另一方面,其形成的吸附层优化了双电层结构,有效排斥界面水分子,显著抑制析氢和腐蚀等副反应。最后实现了高稳定性和可逆性的锌负极,并且在软包电池测试和器件运行测试验证中证明其实际应用潜力。该研究为数据驱动的电解液设计与界面动力学调控提供了新范式。

【文献详情】

Shaohua Han, Yankai Zheng, Xu Zhang, Saad Alshammari, Weijie Fan, Siyuan Yin, Zeinhom M. El-Bahy, Hamdy Khamees Thabet, Shen Gong, Bingan Lu, Yangyang Liu*, Jiang Zhou*. Data-Driven Additive Discovery with HOMO-Descriptor Enables Durable Aqueous Zinc Batteries via Interfacial Kinetics Engineering. Advanced Materials, (2025): e11814.

https://doi.org/10.1002/adma.202511814

来源:能源学人