钳行天下

图片 | 来自网络

原创整理 | TOP创新区研究院,FTA Group

素材来源于麦肯锡文章,若需下载108页报告,请后台回复“2025麦肯锡”

转载引用请注明出处。内容仅供交流学习,不做任何商业用途,不代表任何投资建议。

如有侵权请联系后台删除。

在过去的一年,当我们讨论科技时,几乎言必称AI、必谈大模型。但如今,无论是苹果发布会上将AI无缝融入系统,还是英伟达描绘的AI驱动的物理世界模拟,巨头们似乎都不再孤立地炫耀某项技术,而是更强调技术如何“融合”到产品、生态和工作流中。

麦肯锡刚刚发布了108页《2025技术趋势展望》报告,我们通读了这篇报告,认为这是一个揭示未来商业战场格局的作战地图——

贯穿未来10年商业地图的核心战略,

可能正是“融合”(Convergence)。

13项技术

板块一:AI革命 (AI Revolution)

这是生产力范式的根本性变革。它由两大引擎驱动:

1,代理型AI (Agentic AI): 能自主规划并执行多步复杂任务的“虚拟同事”

2,人工智能 (Artificial Intelligence): 核心趋势是基础模型的小型化、多模态化和产业化,正从云端全面渗透至边缘设备。

板块二:算力与连接前沿 (Compute & Connectivity Frontiers)

这是支撑AI革命和一切数字创新的基础设施层,是新时代的“水、电、煤”,包括:

1,专用芯片 (Application-specific semiconductors): AI淘金热背后的“卖铲人”,硬件革命的核心,为AI训练和推理提供定制化算力。

2,先进连接 (Advanced connectivity): 5G-Advanced/6G与低轨卫星(LEO),旨在打破物理距离的限制,实现万物无缝互联。

3,云与边缘计算 (Cloud and edge computing): 从中心化的超大规模数据中心,到分布式的边缘节点,决定了算力部署在哪里的战略选择。

4,沉浸式现实 (Immersive-reality technologies): AR/VR技术,正在重塑人与数字世界交互的物理界面。

5,数字信任与网络安全 (Digital trust and cybersecurity): 在日益复杂的世界里,这是所有技术大规模应用的“信任门槛”。

6,量子技术 (Quantum technologies): 具备颠覆经典计算与现代加密体系的潜力,是着眼于未来的颠覆性力量。

板块三:前沿工程 (Cutting-edge Engineering)

这是数字技术与物理世界深度融合的体现,是用比特重构原子的前沿阵地。

1,机器人未来 (Future of robotics): AI的物理化身,在基础模型驱动下,正从封闭的工厂车间走向更广阔的现实世界。

2,出行未来 (Future of mobility): 自动驾驶、电动垂直起降飞行器(eVTOL)等正在重构人类与货物的空间移动方式。

3,生物工程未来 (Future of bioengineering): 借助AI和基因编辑等技术,人类开始以前所未有的方式“编程”生命与材料。

4,太空技术未来 (Future of space technologies): 可复用火箭与卫星数据分析,正在解锁“天基经济”的巨大潜力。

5,能源与可持续技术未来 (Future of energy and sustainability technologies): 为以上所有技术创新提供动力的绿色、可靠的能源引擎。

四股力量

力量一:

智能的“代理化”——

AI正从工具进化为伙伴

这一股力量,源于代理型AI与通用AI的深度融合。

过去,AI是我们需要学习和使用的工具,像Photoshop或Excel。而现在,它正在进化成能够与我们并肩作战的“虚拟同事”。这意味着AI能主动地“理解”目标,并自主规划、执行包含多个步骤的复杂任务。它能帮你预订机票、整理报告、管理客户关系,甚至在你休息时,继续完成你布置的工作。

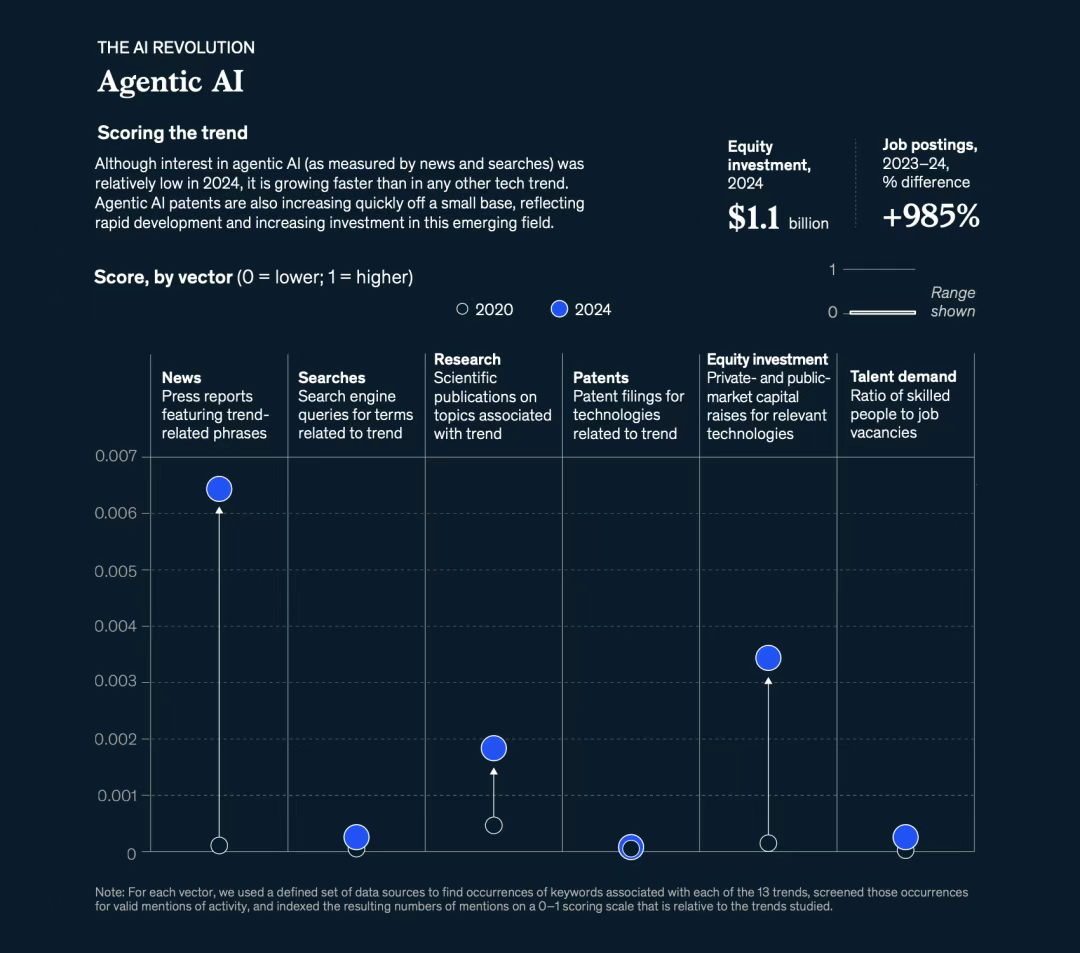

这场变革的速度令人震惊,报告显示,仅在2023至2024年间,与代理型AI相关的职位发布量就暴增了985%。它也并非纸上谈兵,已有银行借助内部AI代理自动生成信用备忘录,将分析师的效率提升了60%。这股力量,正在彻底重塑“工作”的定义。

力量二:

体验的“沉浸化”——

数字与物理的边界正在消融

长久以来,我们通过一块块屏幕与数字世界互动。

而第二股力量,正在打破这块屏幕的限制。它诞生于沉浸式现实(AR/VR)、先进连接和机器人技术的交汇处。当数字信息不再局限于手机或电脑屏幕,而是通过AR眼镜、更快的网络和更智能的机器人,无缝地叠加、融入到我们所处的物理环境中时,一场交互革命便已到来。

比如,一位身在上海的工程师,戴着AR眼镜,通过AI助手的实时语音指导和屏幕上的虚拟标记,远程操控一个机器人,修理一台位于新加坡的精密设备。人、AI、机器人与物理环境实现了前所未有的协同。这股力量,将颠覆我们“交互”的方式,让数字世界真正走进现实。

报告也深刻地指出,这种美好的愿景正面临着严峻的基础设施瓶颈。

无论是AR的实时渲染还是机器人的精准操控,都极度依赖5G-Advanced、低轨卫星等提供的超低延迟、超高可靠性的网络。

可以说,网络瓶颈正在成为这股沉浸化力量能否大规模落地的关键制约因素。

力量三:

创造的“生物化”——

我们开始用代码“编程”原子世界

如果说前两种力量改变的是我们的工作与交互方式,那这第三股力量则触及了创造的本质。

它由生物工程、未来出行、能源与可持续技术共同催生,并由AI和强大算力驱动。其核心在于,人类正以前所未有的速度将数字世界的“比特”,用于重构物理世界的“原子”。

我们不仅能用代码设计软件,还能用它来编辑基因、设计新型飞行器(eVTOL)、发现新材料、优化整个国家的电网。从AlphaFold 3精准预测蛋白质结构,加速新药研发,到FDA批准首个CRISPR基因编辑疗法,我们已经开始在分子层面“修复”生命代码。

这股力量,正在深刻地改变“制造”与“生存”的逻辑。

当然,这场宏大的“物理世界编程”革命,同样面临着严峻挑战。

首先,它需要强大的引擎。报告明确指出,这场革命的“镐斧”是专用芯片。它们是为AI量身定制的硬件,为复杂的物理模拟和生物计算提供了必需的算力。

其次,这场革命消耗巨大。报告预测,到2030年,仅数据中心的电力需求就将增长超过三倍,这形成了巨大的电力瓶颈。

同时,驾驭这些复杂技术所需的人才瓶颈也日益凸显,例如在关键的云计算领域,人才供给与需求比仅为<0.1x

力量四:

信任的“基石化”——

技术能否走远,取决于“信任门槛”

当以上三股力量变得日益强大,一个根本性的问题浮出水面:

我们如何确保这一切是安全、可控、向善的?

第四股力量,正是这个问题的答案。它由数字信任、网络安全、量子技术乃至国家技术主权共同构成。

“信任”不再是技术的“附加品”,而是最硬的资产。

一个决策不透明的AI、一套隐私保护脆弱的系统,无论功能多强大,都将寸步难行。报告数据显示,公众对AI公司的信任度已从2019年的61%下降到53%。与此同时,欧盟的《AI法案》、全球对芯片主权的激烈竞争,都说明“负责任”和“可信赖”已成为技术商业化的前提。

这股力量,是所有技术应用的“信任门槛”。

报告分析发现,从2017年到2023年,高信任度品牌的累计股市回报,比低信任度品牌高出245个百分点。

3张行动地图

理解了这四股力量,企业该如何行动?

麦肯锡的建议为我们绘制了三张清晰的“行动地图”。

第一张是战略地图:

告别“技术崇拜”,拥抱“场景驱动”。

许多企业最大的误区,是不断追问“我该用哪个大模型?”

而正确的问题应该是:“我业务流程中最痛的三个环节是什么?AI和自动化能否解决?”

企业应立即成立一个由业务骨干和技术专家组成的“场景挖掘小组”,他们的任务不是评估技术,而是绘制出公司价值链上的“痛点地图”,然后有针对性地寻找解决方案。

记住,技术是用来解决问题的,而不是用来炫耀的。

第二张是组织地图:

停止“堆砌程序员”,构建“人机协同”。

未来的核心竞争力,关键在于你公司内部“人+AI”的协同效率有多高。企业需要在团队中引入“AI教练”和“提示工程师”等新角色,更重要的是,要主动改造核心工作流程,鼓励员工将重复性工作交给AI,并设立新的KPI来衡量“人机协同”带来的真实业务增长。

第三张是治理地图:

抛弃“事后补救”,实施“前置风控”。

当AI决策的偏见或数据隐私的泄露给品牌带来无法挽回的损失时,任何补救都为时已晚。企业应将AI治理(合规、安全、伦理)视为产品开发的第一步,而不是法律部门事后检查的清单。

在每个AI项目立项时,就进行“AI风险评估”,并建立一个跨部门的“AI伦理与治理委员会”,将“负责任的AI”从一句口号,变成产品和品牌最坚实的护城河。

结语

决胜于融合

麦肯锡的这份报告,

描绘了一个由AI贯穿、多技术交汇、信任决定成败的未来。

这不仅仅是“技术的进步”,这更是一场关于组织范式、生产方式乃至全球竞争格局的深刻重塑。未来的竞争,不再是单一技术的赛跑,而是“融合能力”的较量。

谁能率先将这四股力量内化为自身的组织能力和业务流程,谁能最快地绘制出属于自己的那三张行动地图,谁就将赢得下一个十年的入场券。