扭矩泰坦

AI科普解读

1

超级英雄的原型:MXene

• 厚度不到头发丝千分之一,却像金属一样具有优良导电导热性,还能把光一秒转变为热能。

• 致命弱点:脆!轻轻一撕就裂,见水就化成“黑墨汁”,只能当实验室里的“花瓶”。

2

打怪升级:三位一体的“战衣”

科学家请来两位保镖:

碳纳米管 CNTs——像钢筋般穿插,防裂增韧。

纤维素 CMC——自带“万能胶”氢键,把碎片牢牢焊成钢板。

再把它们叠成三明治:

外层CNTs+MXene+CMC → 导电铠甲+导热引擎

内层CMC+MXene → 韧性骨骼

代号“tHCM”的新战衣诞生:

抗拉强度从25 MPa飙升到154 MPa,足足六倍!

伸长率翻两倍,像橡皮筋一样弯折万次不断。

还能像乐高一样剪、折、滴一滴“魔法水”就焊接,30秒拼出任意形状。

3

超能力现场秀

A. 电加热模式

只要2.5 V,温度瞬间飙到266 °C。

双层结构:tHCM热胀、PTFE冷缩,弯成129°的“机械指”,抓起比自己重26倍的哑铃。

连续弯折200次,角度几乎不变,真正的“铁臂阿童木”。

B. 光加热模式

红外灯150 mW/cm²,10秒升温110 °C;LED灯也能驱动。

搭配超薄PE胶带,弯出439°的“回形针”。

零电线束缚,远程光控,像皮影戏一样隔空操纵。

4

软体机器人实战

1. 陆地爬行

一条20 mm×10 mm的tHCM-PE条带,在桌面“毛毛虫”般蠕动,188秒前进65 mm。

2. 阶梯攀爬

换成玻璃台阶,120秒爬完60 mm,越障能力堪比昆虫。

3. 水上漂移

三角形状薄膜漂在水面,激光指哪打哪,走出Z字形轨迹,还能顺带“快递”小纸船。

4. 分级传输

三片薄膜排成斜坡,一束平行光+一束激光,像多米诺骨牌一样把圆柱棒从顶部精准送到底部,全程无电机、无电线。

5

未来脑洞大开

• 太空折纸卫星:发射时卷成铅笔粗,入轨后展开成直径两米的天线。

• 医用微机器人:吞下肚,LED一照,像小潜艇般游到病灶送药。

• 快递外骨骼:薄膜贴贴,纸箱自己下楼取件,快递员躺赢。

• 灾难救援:空投“薄膜蛇”,光照爬行进入废墟,用身体当担架拖出幸存者。

从“一撕就碎”到“水陆两栖”,tHCM用实力告诉我们:“别小看一张薄膜,它可能是未来世界的超级英雄!”

图片解析

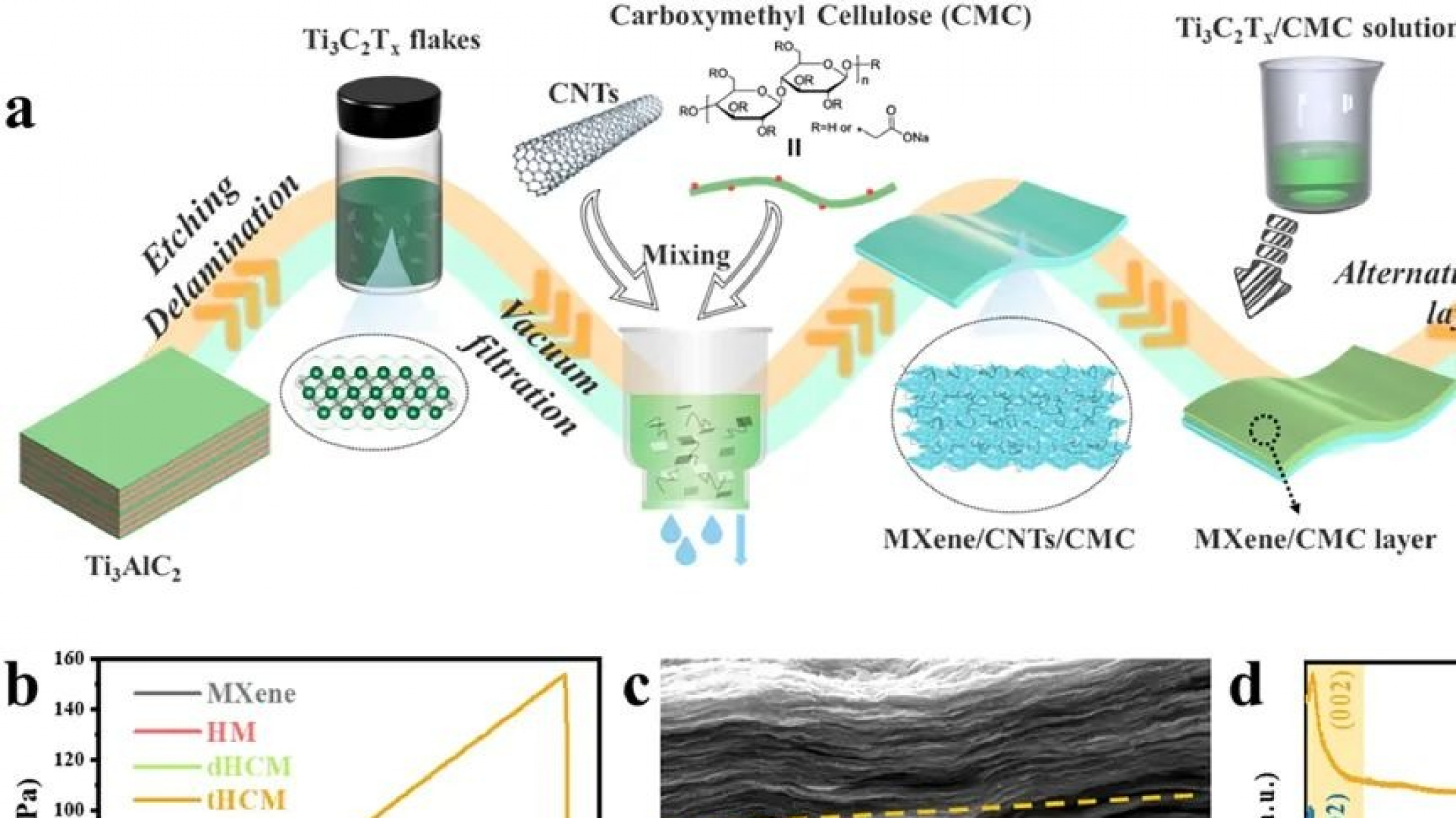

图1 (a) tHCM薄膜的制备示意图;(b) MXene、HM、dHCM、tHCM薄膜的应力-应变曲线;(c)tHCM薄膜的横截面SEM图像;(d) XRD图谱;(e) 拉曼光谱;(f) FT-IR光谱;(g) MXene与tHCM薄膜的电磁屏蔽效能(EMI SE)。

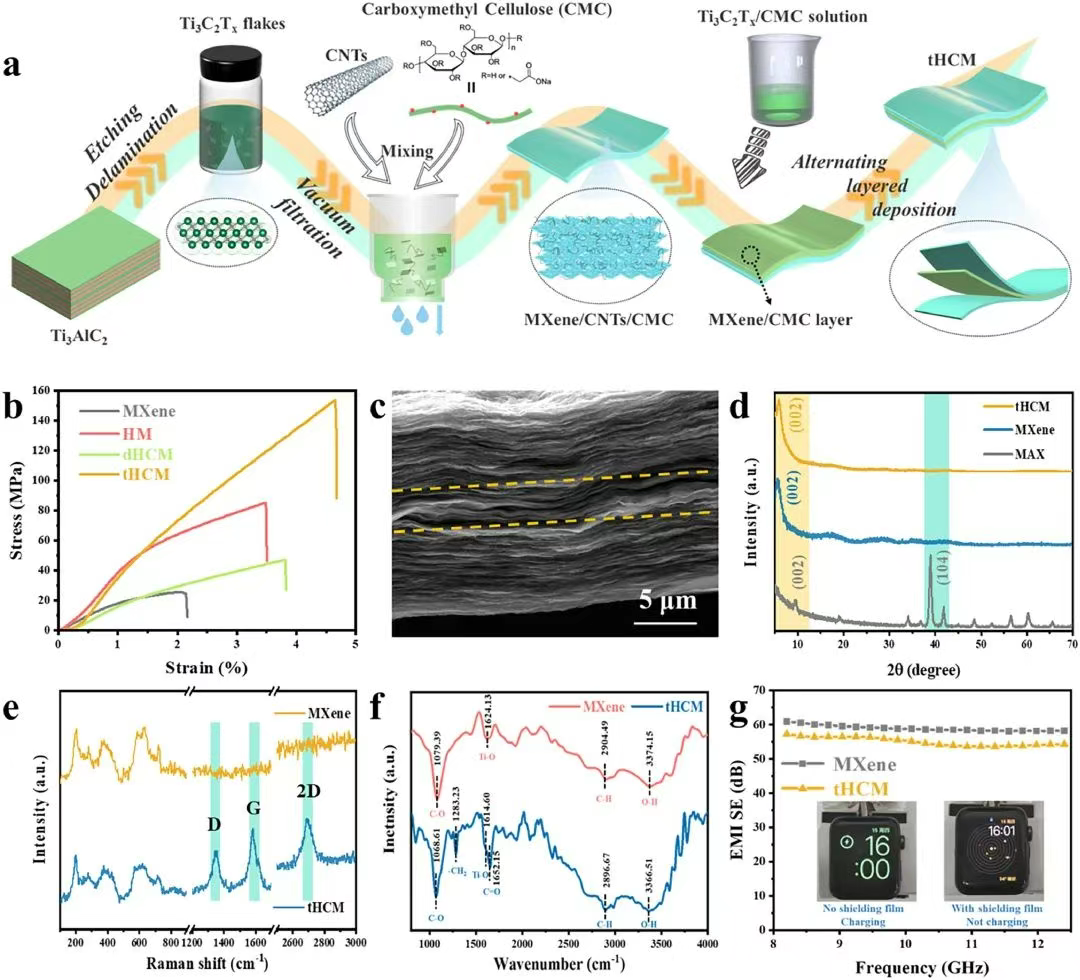

图2 tHCM薄膜的电/光热转换性能:(a)电流随电压变化图;(b) 不同电压下薄膜表面温度随时间变化;(c)在1.5V电压下第1、30、60次循环的电加热稳定性;(d) 1.5V电压下用于电热除冰的水温变化曲线;(e, f) 不同红外光/LED光功率密度下薄膜温度变化曲线。

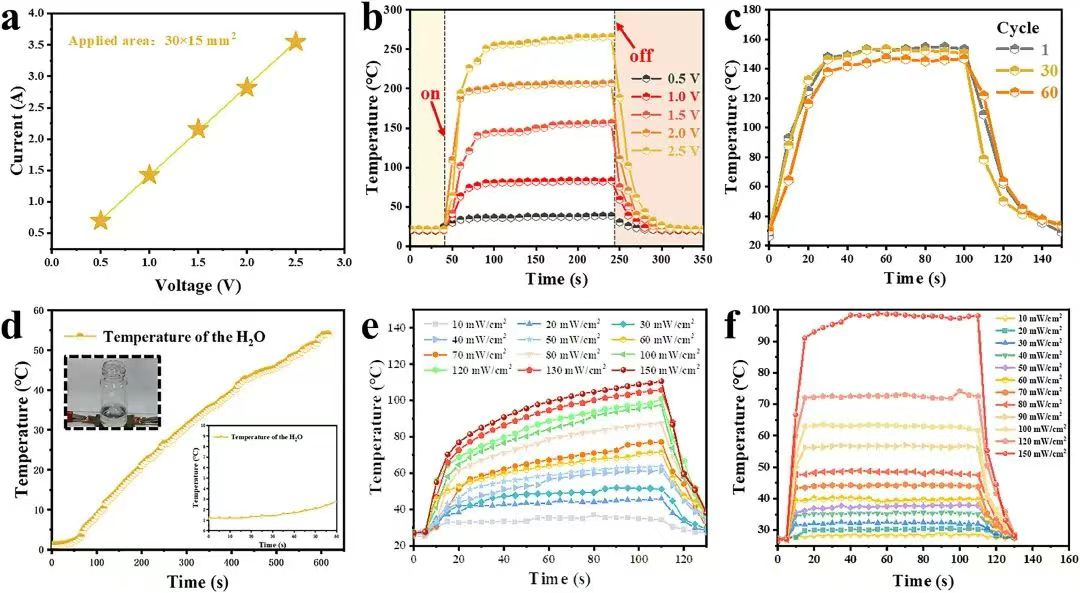

图3 tHCM薄膜的超稳定性测试:(a) 连续弯折-恢复过程中电阻变化;(b) 1.5V电压下长时间加热温度稳定性;(c, d) 电加热稳定性测试前后tHCM薄膜的XRD图谱与EMI SE对比;(e–g) 光热转换稳定性:(e) 150 mW/cm²红外光照射下的温度、(f) 电阻变化、(g) LED光照下的温度稳定性;(h) MXene薄膜与tHCM薄膜在水中的结构稳定性对比。

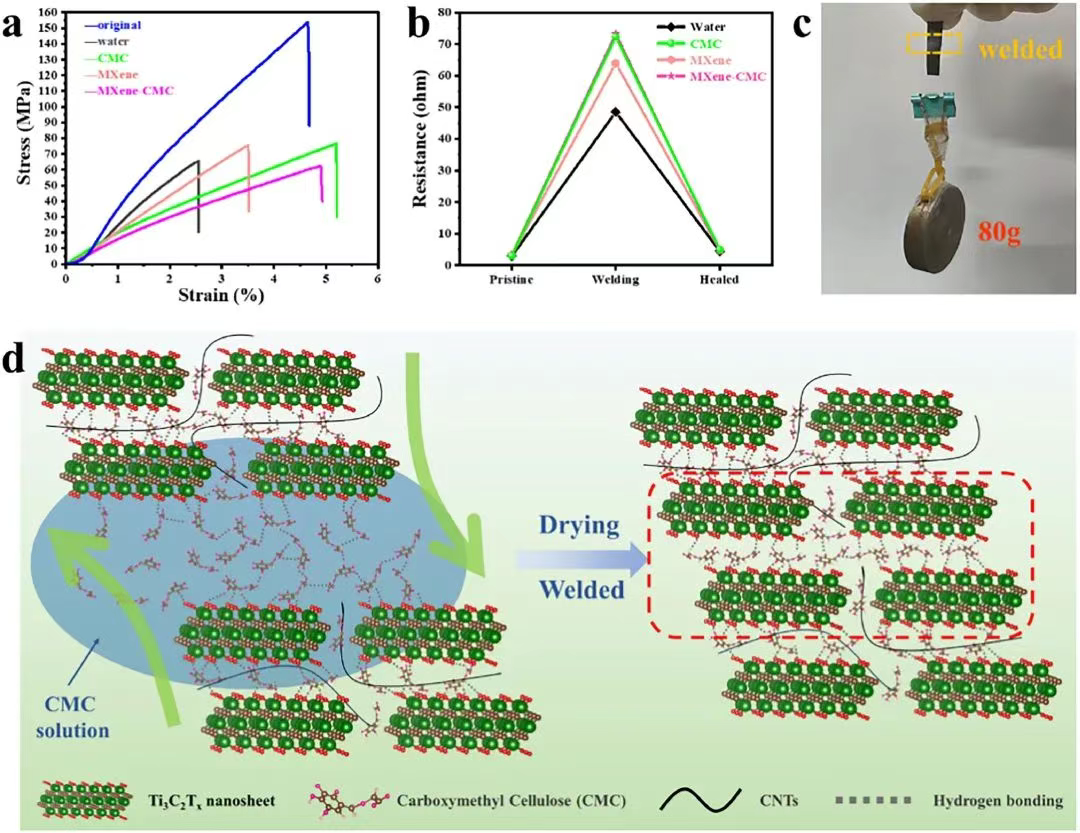

图4 tHCM薄膜的焊接特性:(a) 使用不同水溶液焊接后的力学性能;(b) 焊接过程中电阻变化;(c) 焊接后的tHCM薄膜可稳定提起80g重物;(d) tHCM薄膜在CMC溶液中的焊接机制示意图。

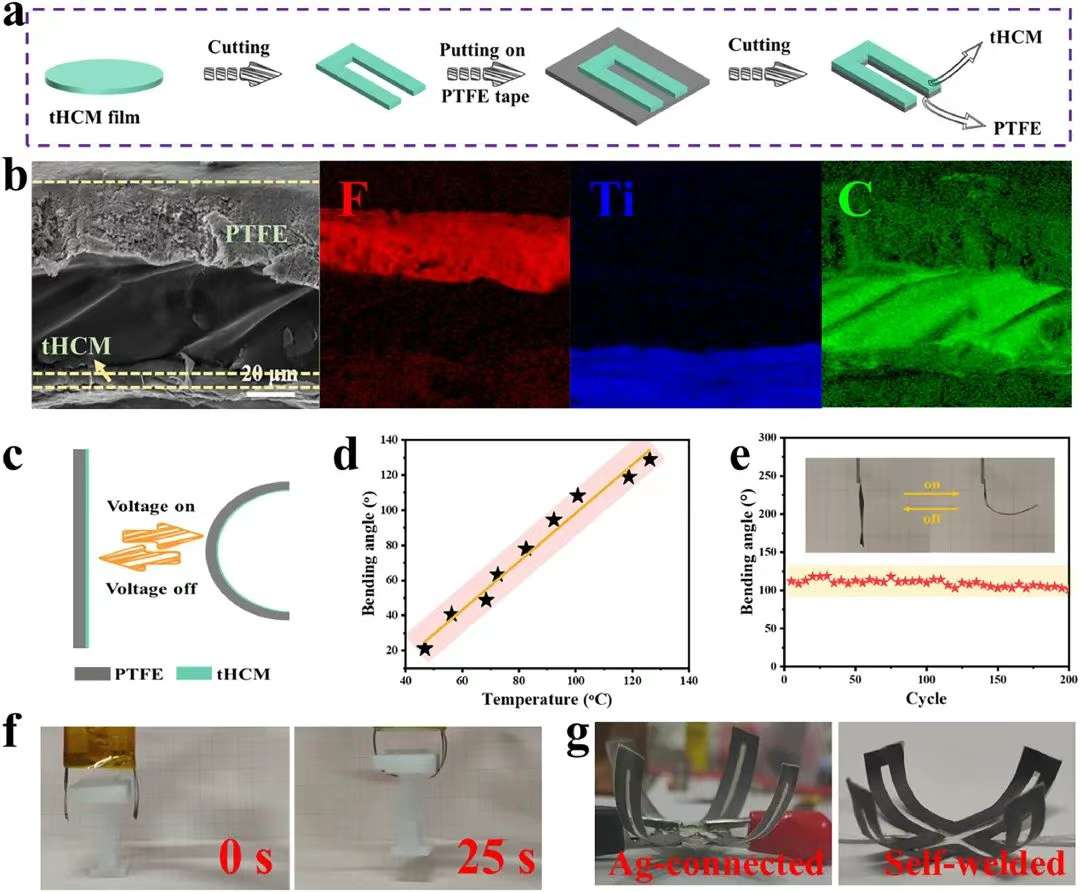

图5 基于tHCM-PTFE双层的电热响应驱动器:(a) 驱动器组装过程示意图;(b) 驱动器横截面SEM图像及对应EDS元素分布图;(c)驱动器工作机理示意图;(d) 弯曲角度随温度变化曲线;(e) 在2.5V下驱动器的循环稳定性;(f) 双爪仿生抓取器应用演示;(g) 通过自焊接方式组装的四爪仿生抓取器。

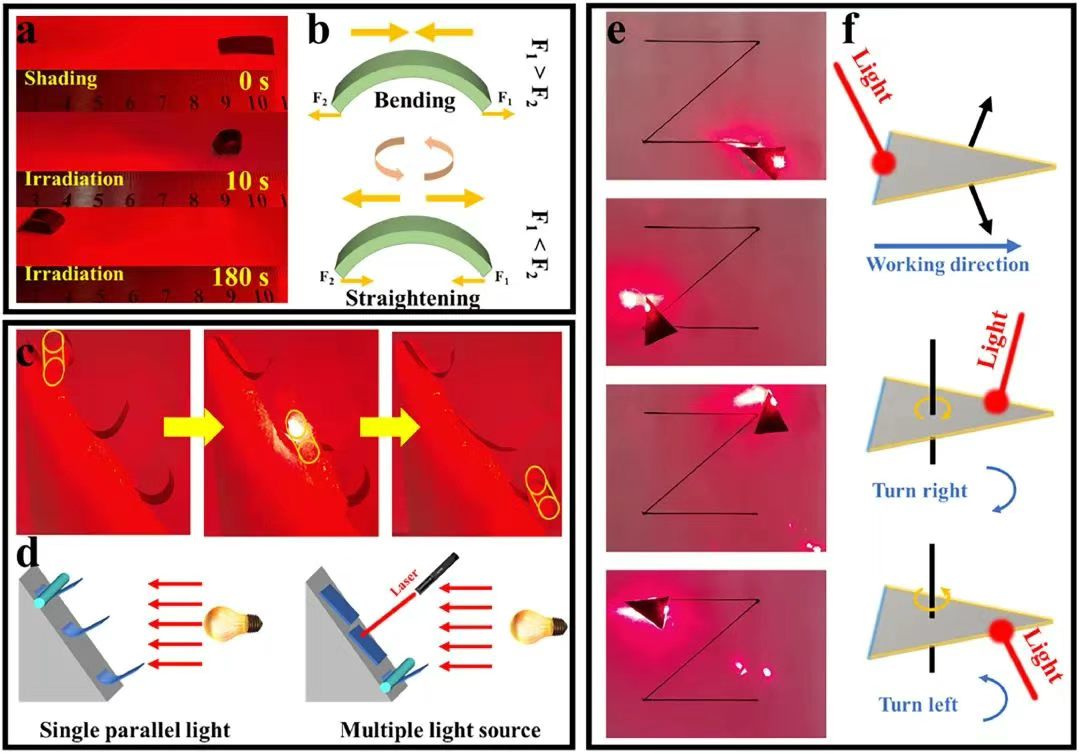

图6 基于tHCM-PE的光热响应驱动器应用展示与机制:(a, b) 驱动器爬行过程及驱动力示意图;(c, d) 光控分级柔性传输装置及其工作原理;(e, f) 水面光驱动运动轨迹与驱动力示意图。

通讯作者介绍

韩潇:西北工业大学材料学院副教授,主要从事碳纳米功能复合材料研究。入选香江学者、陕西省科协青年人才托举计划、西北工业大学翱翔新星,主持自然科学基金面上、青年等各类科研项目十余项,担任Advanced Powder Materials, Eco Energy, Green Carbon, Materials Reports: Energy等期刊青年编委,目前已发表SCI论文五十余篇,以第一/通讯作者身份在Advanced Materials, J. Am. Chem. Soc., ACS Nano, Nano Letters, Nano Energy, Small等材料学主流期刊发表学术论文二十余篇。

郝建华:香港理工大学讲座教授 (Chair Professor),应用物理学系系主任,生物医学工程学系附属成员,纳米科技研究中心主任,港理大武汉科技创新研究院副院长兼光电健康检测研究中心主任。香港研究资助局高级研究学者 (2021),教育部长江学者讲座教授(2018)。美国光学学会会士、英国物理学会会士和英国皇家化学会会士。主要研究方向包括功能薄膜和二维材料及器件,应用于光电子、生物医学的掺杂发光材料和纳米能源的研究。发表国际学术论文420余篇,主持多项重要科研项目。获得教育部自然科学奖、TechConnect全球创新奖、日内瓦国际发明奖、校长特设个人卓越成就奖等奖项。目前担任InfoMat ,InfoScience杂志的副主编,Adv. Opt. Mater.,Sci. China Mater.等杂志的编委。

论文信息

论文题目:Multi-stimulus responsive actuator with weldable and robust MXene-CNTs hybrid films

doi:https://doi.org/10.1016/j.jmst.2024.08.062

来源:材料科学技术

编辑:刘晓橙

校对:王洪宇

审核:罗艳芬