钳行天下

【研究背景】

高能量密度电池的开发要求设计高比容量电极材料并扩展工作电压范围。无钴尖晶石材料LiNi0.5Mn1.5O4(LNMO)在高压下表现优越,但循环寿命受限,这是由于电解液在高电压工况下易引发严重的副反应。稳定的界面层有助于提高电池的循环稳定性和安全性,在众多成膜添加剂中,硅基添加剂因其优异的成膜性和调控能力而被广泛应用。然而,目前大部分硅基添加剂仅作为单一成膜剂使用,未能发挥其最大潜力。因此,开发新型硅基添加剂及探索新颖的作用机制,对提高Li-LNMO电池的性能至关重要。

【成果简介】

近日,安徽工业大学姜智鹏教授和李永涛教授团队报道了三乙基硅基三氟甲磺酸酯(TESOTf)和三(三甲基硅烷)硼酸酯(TMSB)作为硅基协同添加剂在碳酸酯电解液中的应用。研究表明,TESOTf优先与电解液中的微量水反应,而TMSB则能固定电解液中的PF6–,有效地改变了PF6–的水解反应途径,从而抑制了正极的副反应,并形成了稳定的界面保护层,综合提升了4.9 V Li-LNMO电池的倍率性能、循环稳定性及高温性能,最终实现了具有超过300 Wh kg−1能量密度的Ah级Li-LNMO软包电池的稳定循环。相关成果以“Silyl additives-driven synergistic inhibition engineering enables 4.9 V LiNi0.5Mn1.5O4 batteries beyond 300 Wh kg−1”为题发表于《Materials Today》,博士生李亮为第一作者。

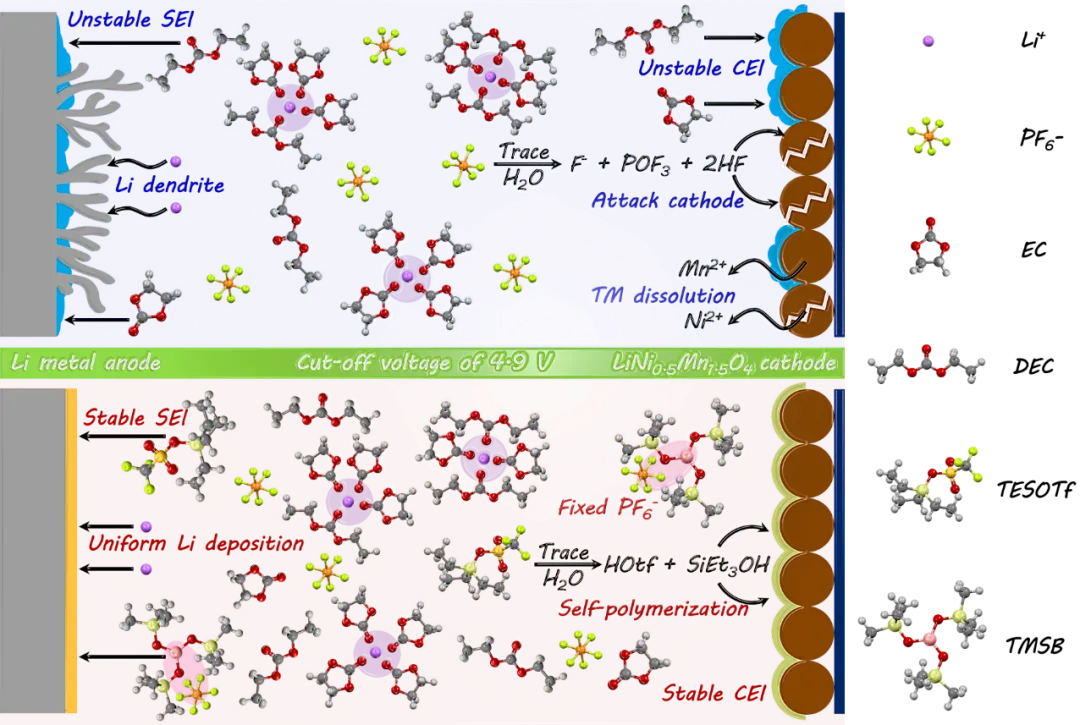

图1 硅基添加剂在4.9 V Li-LNMO电池中的协同抑制机理示意图。

【内容表述】

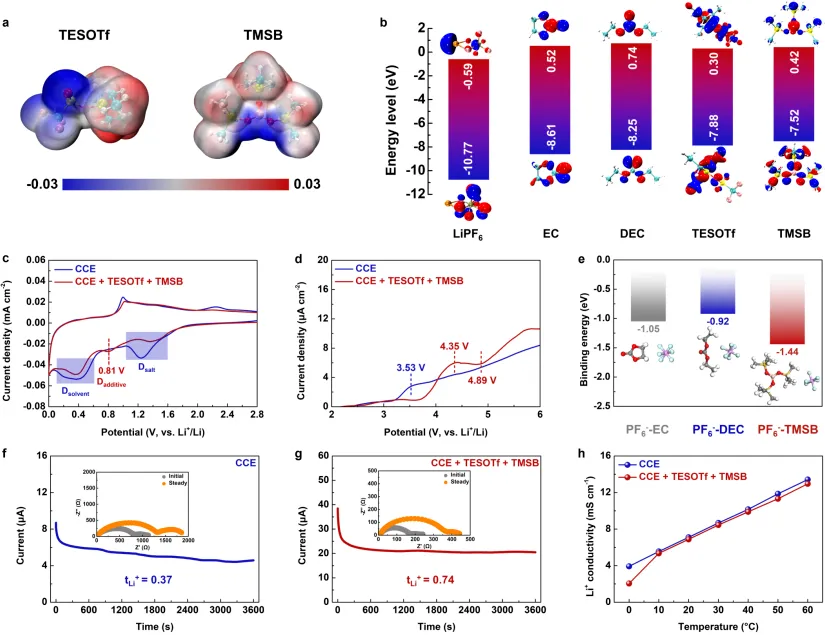

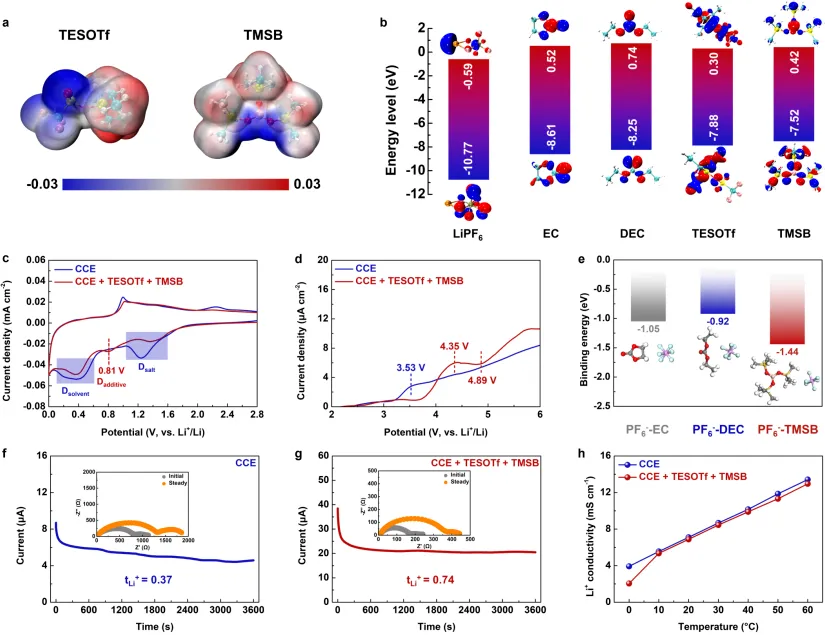

理论计算结果表明TESOTf中的三氟甲烷磺酸(OTf)基团更容易在负极处还原生成LiF。TMSB则通过吸电子效应增强了B-O键周围电子密度,B原子作为电子受体与阴离子有效相互作用。HOMO和LUMO能级计算显示,TESOTf和TMSB的HOMO能级较高,优先在正极处被氧化形成稳定的CEI。CV和LSV测试进一步表明,CCE + TESOTf + TMSB的还原分解峰移至0.81 V,而CCE的溶剂分解峰被抑制至4.89 V,显示出更高的稳定性。

图2 不同添加剂的理论计算结果和不同电解液的电化学性能。

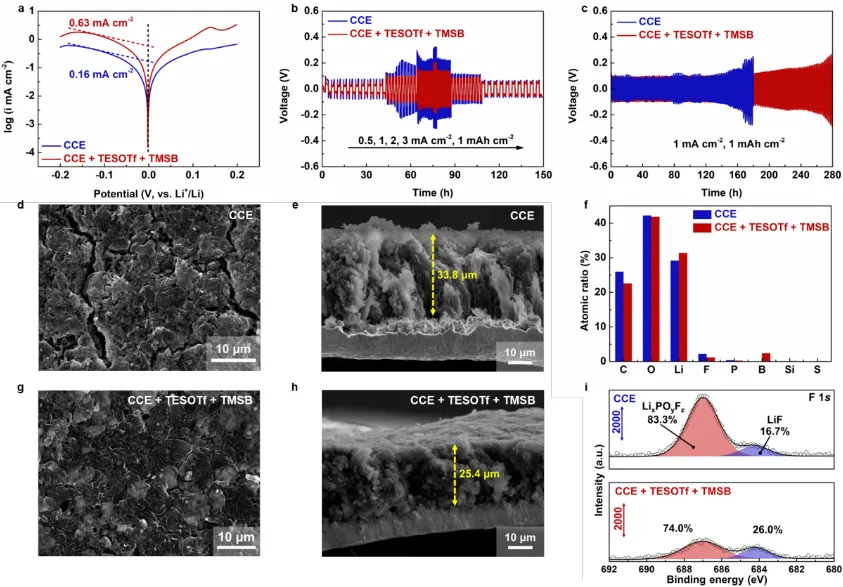

Tafel曲线表明,硅基添加剂的引入显著提高了Li-Li对称电池的交换电流密度(从0.16 mA cm−2增至0.63 mA cm−2)。此外,含硅基协同添加剂的Li-Li对称电池在倍率和循环测试中具有更低的过电位和更优异的循环稳定性。对应的SEM结果表明,添加剂的引入能抑制锂枝晶并获得致密的锂沉积形貌。

图3 不同电解液锂负极的性能对比与SEI成分分析。

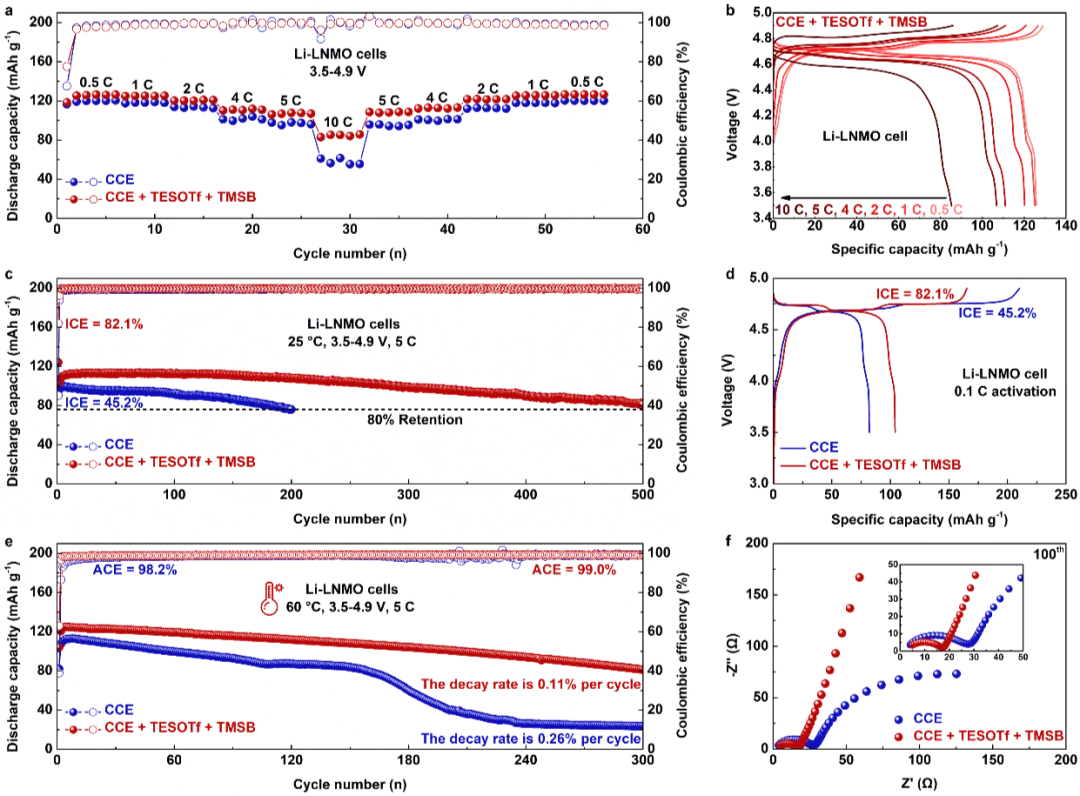

在4.9 V超高截止电压下,改性电解质的Li-LNMO电池在不同倍率下表现出更高的放电容量和更低的容量衰减。长循环测试中,基于CCE + TESOTf + TMSB的Li-LNMO电池在500次循环后保持80%的容量,而对照组循环200圈后容量就降低至80%。即使高温下(60°C),硅基添加剂的引入也能显著提高了Li-LNMO电池的稳定性,并且显示出更低的界面阻抗较低,证实了硅基添加剂对Li-LNMO电池副反应的有效抑制。

图4 不同电解液对LNMO正极的性能对比与EIS分析。

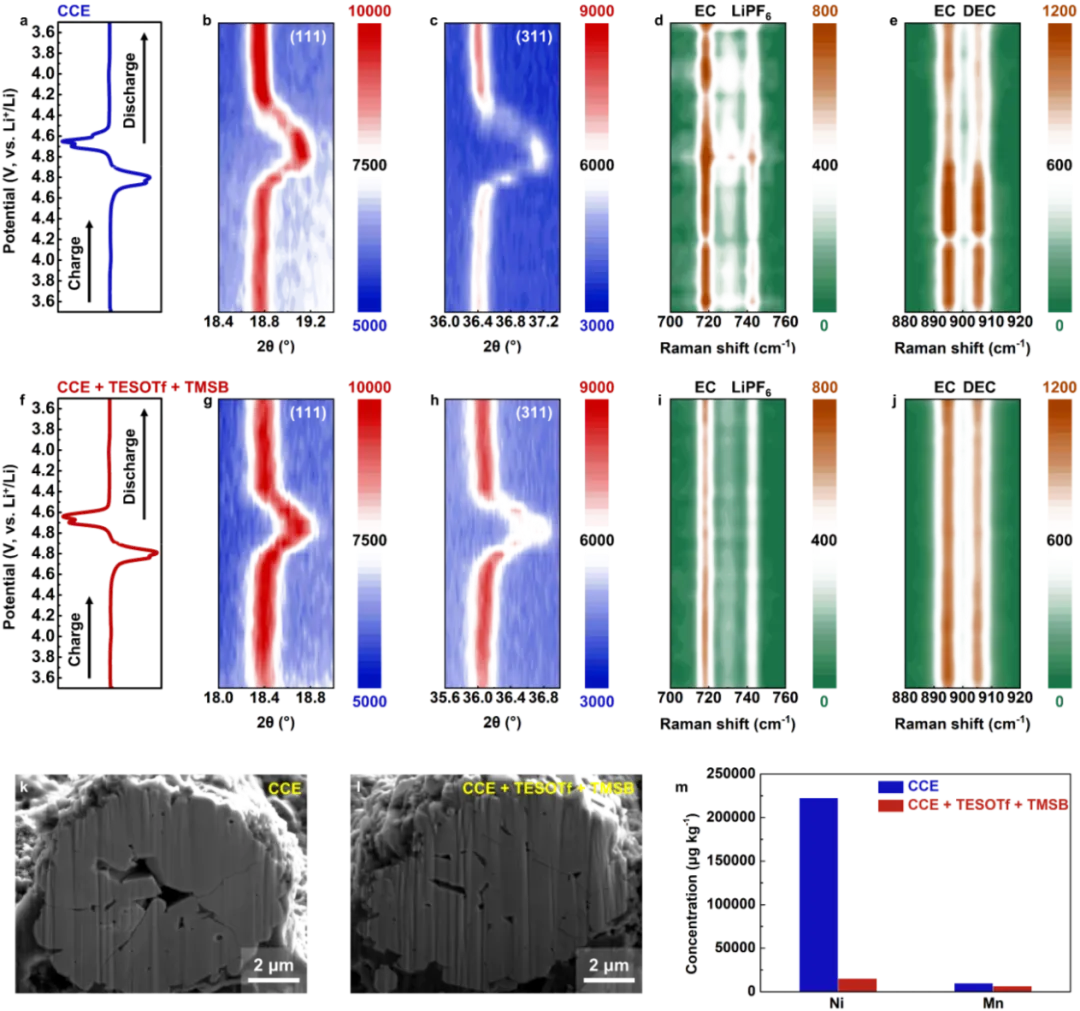

原位测试结果表明,TESOTf和TMSB的加入有效改善了Li-LNMO电池的循环稳定性。XRD分析显示,CCE体系中LNMO(111)和(311)面信号发生明显位移和强度变化,而在CCE + TESOTf + TMSB体系中变化较小,表明添加剂减少了副反应。原位拉曼光谱分析显示,改性电解质稳定了电解液,尤其在4.9 V高压下,电解液的分解显著减缓。FIB-SEM图像显示,在CCE中循环后的LNMO电极出现明显孔隙和裂纹,而添加剂的引入能够有效保护电极结构。

图5 不同电解液的原位XRD和Raman对比和循环后正极失效分析。

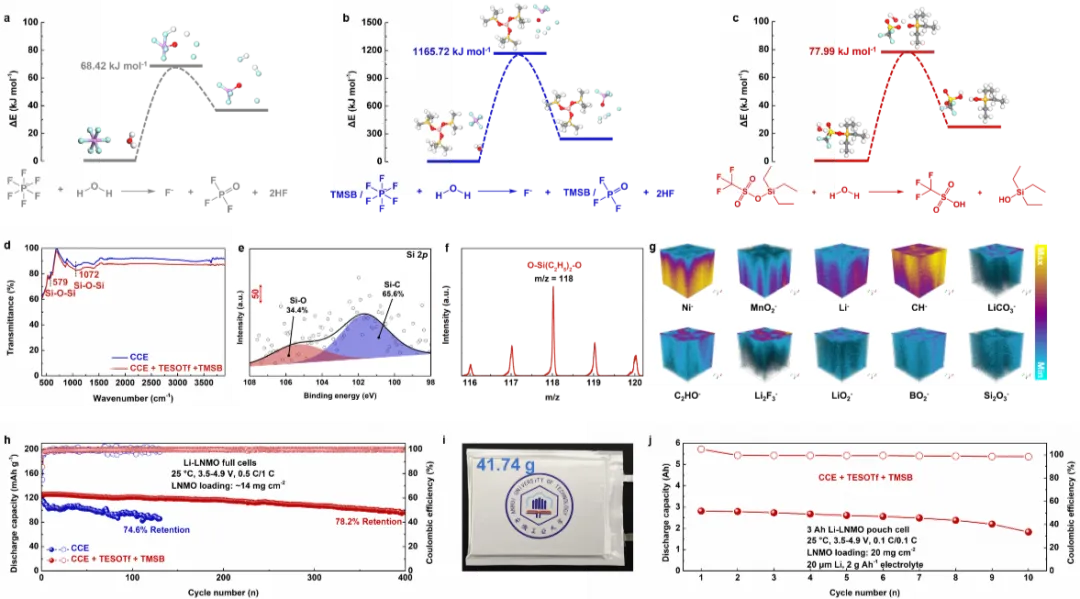

DFT计算表明,TESOTf和TMSB显著提高了PF6−水解的能垒,减少了电解质中的副反应。因此,TESOTf和TMSB的引入能够协同作用,从而改变PF6−的分解途径,并在LNMO表面自聚合形成硅氧烷聚合物,提升LNMO的高压稳定性。FTIR、拉曼和XPS分析确认了更稳定的CEI的生成,TOF-SIMS进一步验证了硅氧烷聚合物的存在。最终,基于改性电解质的Li-LNMO全电池在0.5C/1C下循环超过400次,保持78.2%的容量,且成功组装了具有高能量密度(超过300 Wh kg−1)的3 Ah Li-LNMO软包电池。

图6 添加剂的反应能垒计算和界面成分分析以及全电池和软包电池电化学性能测试。

【结论】

综上所述,我们提出了一种利用硅基添加剂TESOTf和TMSB的协同抑制工程,以提高4.9 V Li-LNMO电池的循环稳定性。TESOTf优先与电解质中的微量水反应,TMSB则固定PF6−,有效改变其水解反应途径,减轻了正极副反应。电化学测试表明,即使是低浓度的TESOTf和TMSB,也能显著提高Li-LNMO电池的倍率性能、循环稳定性和高温表现。这项工作不仅揭示了硅基添加剂新的协同作用机制,也为高能量密度锂电池的开发提供了一种有效策略。

【文章链接】

Liang Li, Tao Yang, Kiaxiang Ren, Xinchun Song, Shilin Wu, Hai-Wen Li, Zhipeng Jiang*, Mengjun Sun*, Yongtao Li*, Silyl additives-driven synergistic inhibition engineering enables 4.9 V LiNi0.5Mn1.5O4 batteries beyond 300 Wh kg−1. Materials Today

https://doi.org/10.1016/j.mattod.2025.09.022

【作者简介】

姜智鹏 安徽工业大学副教授,硕士生导师。研究方向为新型电解液的开发,主持国家自然科学基金青年项目、安徽省教育厅自然科学基金重点项目、安徽省自然科学基金青年项目等。近年来,以第一作者或通讯作者在Angew. Chem. Int. Ed., ACS Energy Lett., Adv. Funct. Mater., Nano Lett.等国际顶级期刊发表论文30余篇,授权发明专利7项,美国专利1项。

李永涛 安徽工业大学教授、博士生导师,日本九州大学访问教授,173计划技术首席,安徽省领军人才。“氢能科学与工程”国家控制布点专业带头人,“氢电高效转化与固态存储”安徽省重点实验室常务副主任。从事固态储氢材料与储能技术应用基础研究,主持国家自然科学基金、国防科技计划、国家重点研发计划子课题等十余项。在Acta Mater., ACS Energy Lett., Nano Lett., Adv. Funct. Mater., Chem. Sci.等发表论文120余篇,部分入选高被引/热点论文和中国百篇最具影响国际学术论文,授权发明专利20余项,出版专著和教材3部/章。

来源:能源学人