气缸幻影

2025年10月14日 14:36 广东

第一作者:Gabriel Badillo Crane

通讯作者:Reinhold H. Dauskardt

通讯单位:斯坦福大学

【研究背景】

在固态锂离子电池(SSLBs)的开发方面已经做出了巨大的努力,与传统的液体电解质锂离子电池相比,有望在能量密度和安全性方面取得重大进展。在固态电解质的化学成分研究中,陶瓷石榴石型锂镧锆氧化物(LLZO)因其高离子导电性、低电子导电性以及对锂金属的卓越稳定性而脱颖而出。然而,报道的立方相离子导电性通常是通过电化学测量对由致密粉末制成的毫米级颗粒进行测量得出的。将块体颗粒的导电性与亚微米厚度电解质的面积比电阻进行直接比较是困难的,因为随着薄膜变薄,表面电解质界面、晶界等现象开始起主导作用。器件的性能,如电导率或极限电流密度,这些决定了最终的最大充电和放电速率。

在这种情况下,其他可能被广泛忽视的LLZO相,如非晶相,在薄膜中可能表现出足够的离子导电性。此外,制造LLZO薄膜的主要挑战是,主要技术涉及漫长的溶胶-凝胶、流延或真空溅射方法。这些方法在小型电池原型上取得了成功,但反复的数小时固化和高温退火(>600°C)步骤导致生产成本高昂,并限制了其在可扩展的在线加工中的应用。因此,固态电解质的制造成本可行性面临着悲观的市场前景。显然,需要一种快速、高度可扩展且廉价的LLZO电解质薄膜加工方法。

【工作介绍】

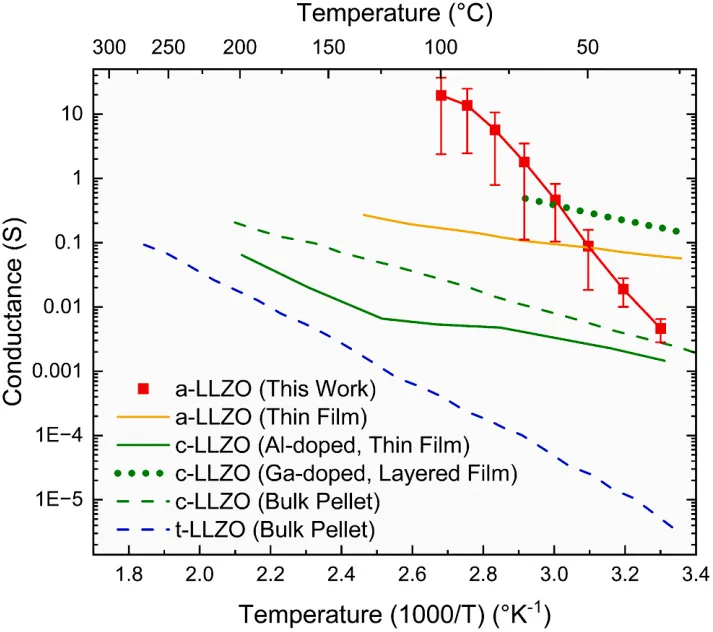

在此,美国斯坦福大学Reinhold H. Dauskardt教授等人报道了一种大气压吹弧氮等离子体射流工艺,能够从溶胶-凝胶前驱体快速形成亚微米厚、致密的非晶态LLZO(a-LLZO)薄膜。薄膜的处理时间不到2分钟,比之前报道的速度快了一个数量级。本文展示了在350℃下处理的500纳米厚的a-LLZO薄膜,在30℃时离子电导率为2×10-6 S/cm,在100℃时离子电导率为2×10-3 S/cm,100℃时的电导率为19 S,这是迄今为止任何LLZO相中最高的电导率。这些薄膜展现出出色的平滑表面形态,并且缺陷率低,这推动了大气等离子体处理作为一种可扩展的固态电解质加工方法的发展。

相关研究成果以“Rapid scalable plasma processing of thin-film Li-La-Zr-O solid-state electrolytes”为题发表在Matter上。

【内容表述】

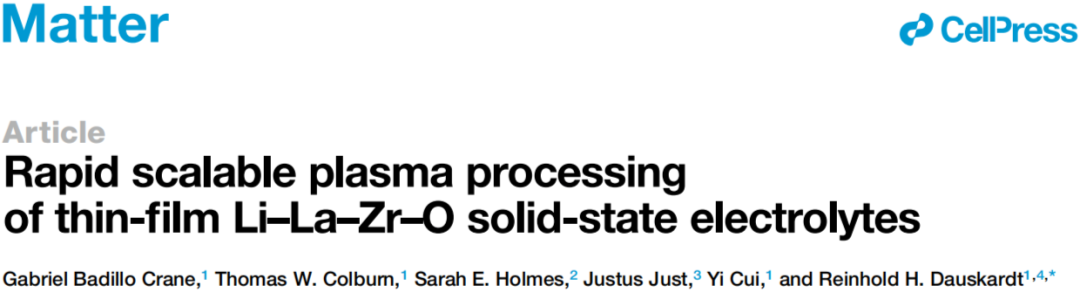

作者展示了一种快速、高效且可扩展的生产a-LLZO薄膜的方法,与典型的溶胶-凝胶合成相比,这种方法显著降低了温度和时间,使用大气压吹弧氮等离子体射流利用比传统热固化更多的能量源。该过程的示意图如图1所示,本文等离子体加工在控制湿度的干燥空气中进行,消除了对低通量真空沉积的需求。通过在低湿度的加工环境中抑制动力学上有利的水基分解途径,抑制了有害的碳酸锂的形成。

图1. LLZO非晶态加工工艺示意图。

1. 致密a-LLZO薄膜的形貌表征

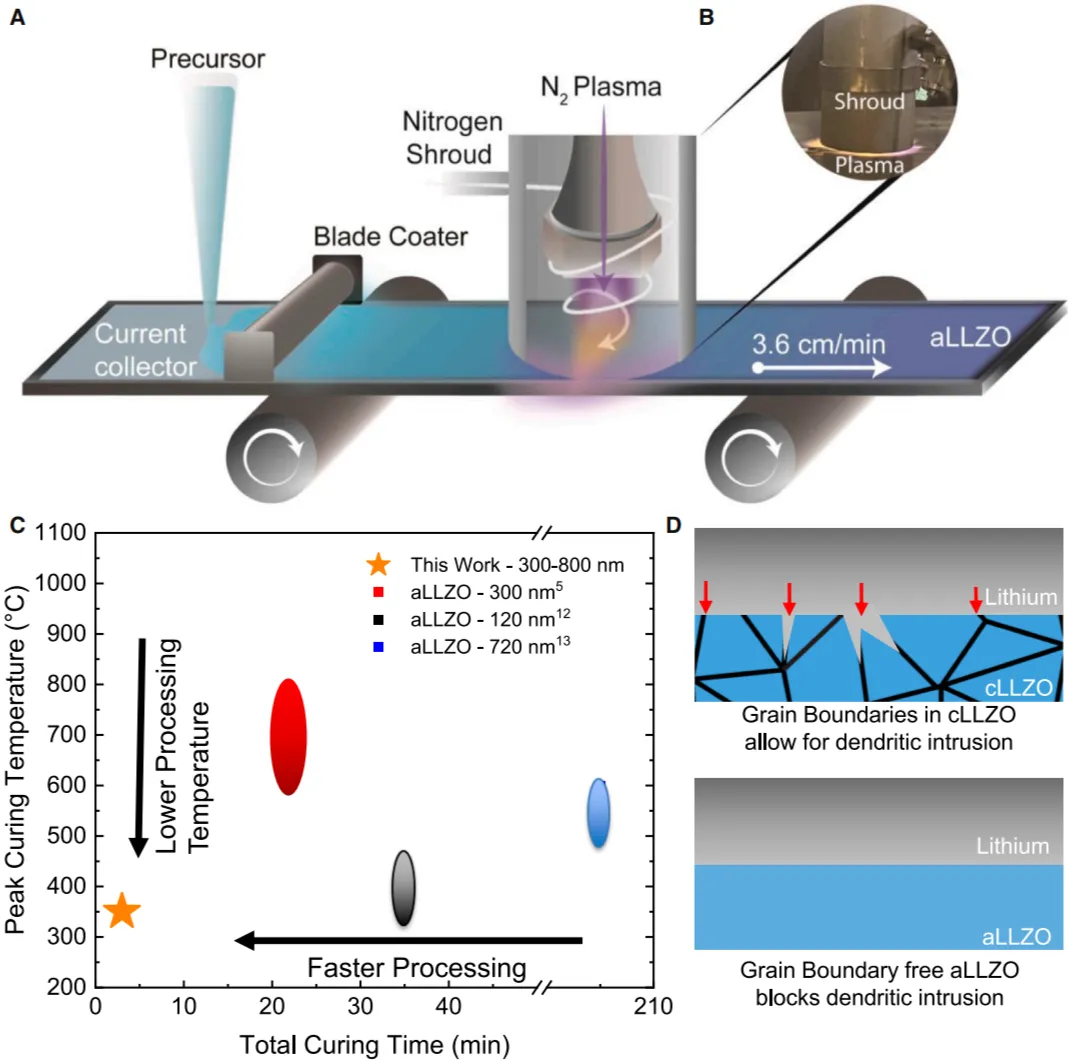

表面形态的原子力显微镜(AFM)分析显示,薄膜具有低缺陷率,其均方根(RMS)粗糙度为6.1纳米,这一数据是通过对多个薄膜的5×5微米分析区域进行测量得到,并且几乎没有AFM扫描伪影(图2A)。这一粗糙度优于其他固态薄膜(例如超平滑的锂铝锗磷酸盐(LAGP))通过纳米抛光所达到的粗糙度,并且等同于高度机械抛光的LLZO颗粒的均方根粗糙度。在固态电解质中,较低的粗糙度通常表明锂沉积均匀且稳定,并且界面电阻较小。薄膜的粗糙度是直接从合成过程中获得的,避免了可能会引入次表面损伤并降低循环性能的后处理步骤。从顶部和横截面的扫描电子显微镜(SEM)分析均揭示了一种约500纳米厚的保形薄膜,该薄膜具有高密度,并且没有可见的可能导致锂金属电池短路的针孔。

图2. LLZO薄膜形貌研究。

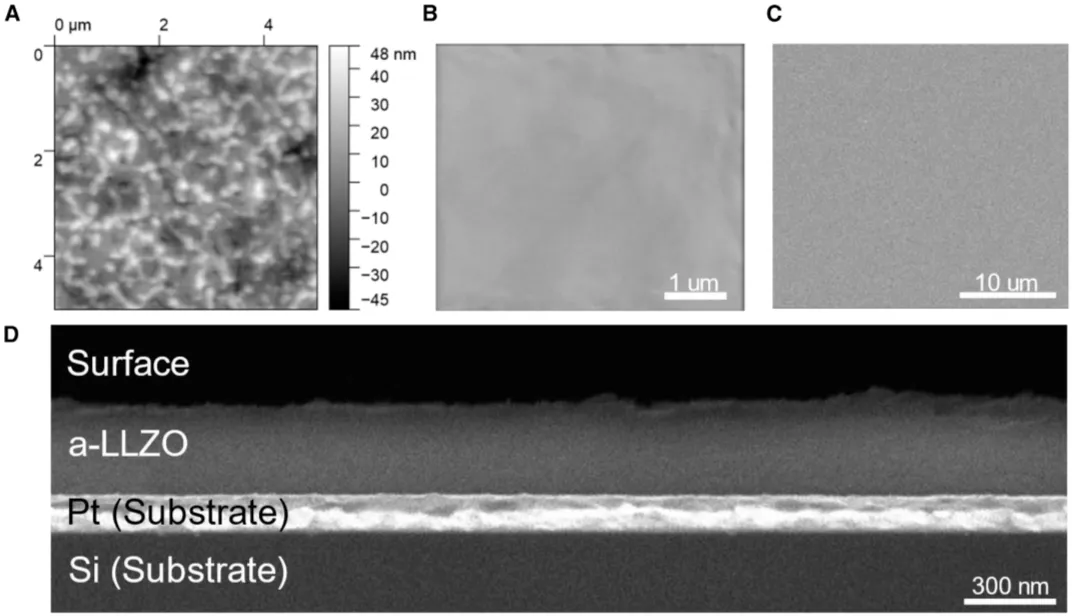

2. 等离子体固化对a-LLZO化学和原子结构的影响

等离子体固化工艺生产的a-LLZO薄膜经历加速固化和致密化过程,同时保持非晶态特性。通过XPS分析,薄膜显示出与过量锂(43%)的LLZO一致的化学计量比,且碳和氮含量极低,表明前驱体几乎完全转化。XANES数据表明,等离子体固化和烧结的a-LLZO在氧化态和原子结构上与商业立方LLZO有显著差异。XRD表征显示薄膜高度非晶态,无立方LLZO、四方LLZO或焦绿石型LZO杂质相。拉曼光谱分析显示,薄膜中存在过氧化锂和扭曲的Zr-La键合环境,这与非平衡快速固化过程有关。这些结果表明,等离子体固化工艺能够高效生产高质量的a-LLZO薄膜,具有优异的化学和结构特性。

图3. 等离子固化a-LLZO薄膜的化学和结晶分析。

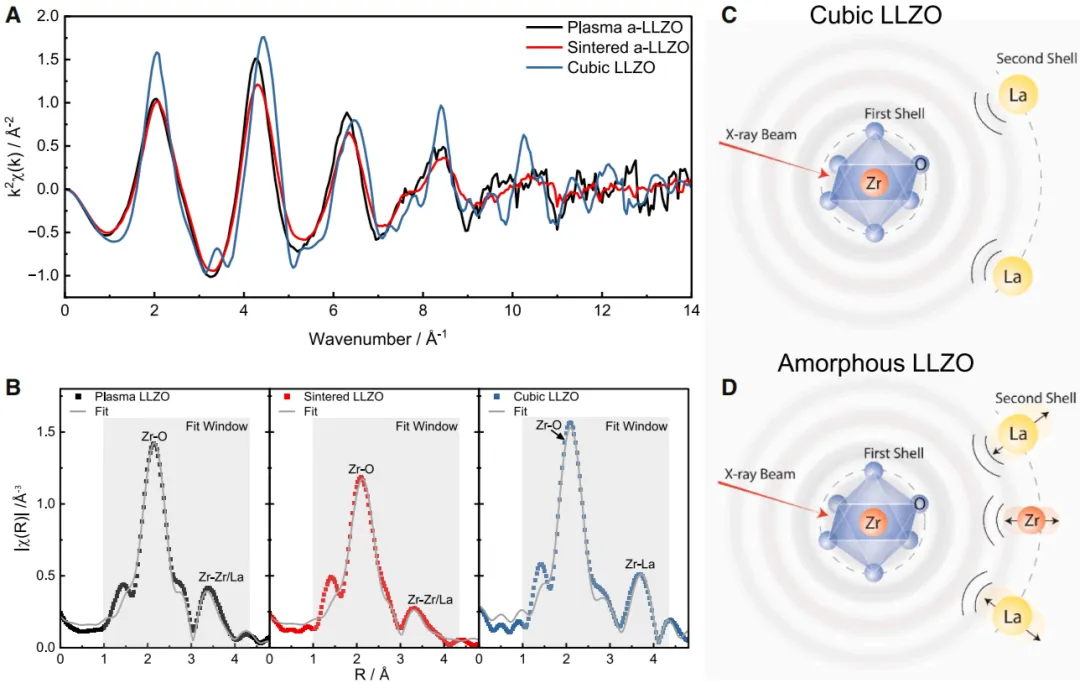

3. a-LLZO结构的EXAFS分析

对等离子体固化和炉烧结的a-LLZO以及商业立方LLZO进行了扩展X射线吸收精细结构(EXAFS)分析。结果表明,a-LLZO在非晶态结构中具有空间扭曲的ZrO6八面体,Zr-O键长比立方LLZO更长,表明结构扭曲增加,这与锂离子跃迁距离和迁移熵的增加相关,从而提高了预指数导电因子。第二壳层分析显示,a-LLZO中Zr-Zr相互作用富集度高于Zr-La,且Zr-Zr键长在两种a-LLZO样品中均显著存在,而立方LLZO中仅存在Zr-La键。等离子体a-LLZO显示出更有序的Zr-Zr相互作用,而炉烧结a-LLZO则表现出更高的Zr和La的均方相对位移,表明结构扭曲更严重。这表明等离子体加工通过快速非平衡路径抑制了次级相的形成,而炉烧结则促进了这些相的生成。结合XRD结果,等离子体生产的LLZO在分子和薄膜长度尺度上均展现出非晶态、玻璃态键合特性。

图4. LLZO非晶态和立方体的EXAFS。

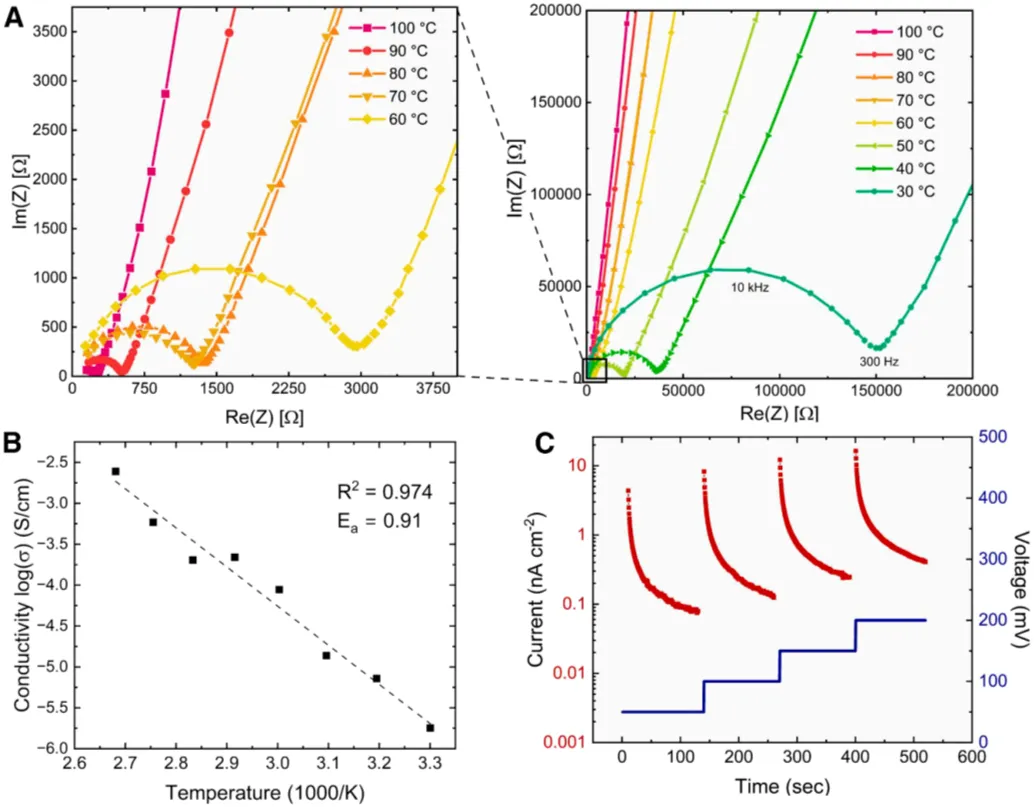

4. 离子导电性、电导率和电子导电性

等离子体固化a-LLZO薄膜的离子和电子导电性通过Pt/a-LLZO/Pt对称电池进行评估。电化学阻抗谱(EIS)数据显示,薄膜在30℃时离子导电性为2×10-6 S/cm,到100℃时增加到1×10-2 S/cm,显示出与文献中其他非晶态薄膜相当或更高的导电性。虽然其导电性比立方LLZO低1-2个数量级,但在100℃时,等离子体固化的a-LLZO的离子导电性接近薄膜立方LLZO和块体立方LLZO的水平。这一结果表明,等离子体固化工艺能够有效提高a-LLZO薄膜的离子导电性,且未掺杂的a-LLZO薄膜表现出接近薄膜立方相的导电性。此外,掺杂可能进一步提高离子导电性,为未来的改进提供了机会。

图5. 平面Pt/a-LLZO/Pt薄膜的离子和电子电导率。

图6. LLZO相温度依赖性电导率的比较。

【全文总结】

综上所述,本文展示了一种利用快速吹弧氮等离子体的全非晶态原位溶胶-凝胶法合成LLZO。与以往文献相比,吹弧氮等离子体所实现的非平衡加工使能够在更低的温度下以数量级提升的速度进行操作。通过AFM和SEM验证,所呈现的薄膜具有低缺陷率和均方根(RMS)粗糙度。进一步利用XANES、EXAFS和XRD对等离子体生成的LLZO薄膜的非晶特性进行了深入分析。在此展示的a-LLZO薄膜的离子导电性、电子导电性和电导率与迄今为止文献中展示的最佳水平相当。初步成本评估表明,与其它固态制造方法相比,成本有显著改善,并且正在进行全面的技术经济分析以及全电池循环测试。

来源:能源学人